|

ArianeFleuron de l'industrie spatiale européenne, voici 20 ans que la fusée européenne Ariane remporte des succès mondiaux. Ariane 5 est issue d'une longue série de lancements de satellites commerciaux. Ariane détient 60% du marché des lanceurs. Conçue pour des satellites de télécommunications placés en orbite géostationnaire, elle est lancée depuis la base de Kourou, la fusée européenne d'Arianespace est financé à 46% par la France, puis à 22% par l'Allemagne, 15% par l'Italie et le restant par les autres pays membres du consortium. mise à jour: 16 novembre 2001

défis d'ingénieurs et historique des lancements. Pour rechercher dans cette page, sinon voir "recherche" dans le menu déroulant . L'orthographe et les accents ont de l'importance.

Si le mot trouvé ne vous convient pas, appuyez à

nouveau sur "recherche". La recherche s'incrémentera sur le 2ième mot et ainsi de

suite. Essayez avec ariane.

dernière minute:

Prochain lancement le 21 février 2006 avec une Ariane 5 ECA (la plus puissante) avec Hot Bird 7A et Spainsat

La fusée européenne forme une grande famille. Compte tenu de l'actualité, je vais parler d'ARIANE V. Je traiterai plus tard, les prédécesseurs. Il faut savoir que le nombre de vols à ce jour (12 dec 99) s'élève à: - 11 Ariane 1 - 6 Ariane 2 - 11 Ariane 3 - 91 Ariane 4 - 3 Ariane 5 Au total 159 satellites furent lancés et 27 charges utiles.

Tout d'abord, fort du succès de la fusée Diamant, c'est en juillet 1973 que la France convainquit l'Europe de la nécessité de construire un lanceur capable d'assurer l'indépendance du vieux continent. Le précédent du satellite Symphonie avait marqué les esprits. En effet, faute de lanceur après les échecs de la fusée Europa, ce satellite de télécommunications a dû être lancé par les américains à la condition, qu'il ne soit utilisé que dans un but expérimental. Ainsi, le 24 décembre 1979, Ariane 1 décollait du nouveau centre guyanais de Kourou, en Guyane française. Ce centre présentait l'énorme avantage de se trouver au plus près de l'équateur, pouvant bénéficier au maximum, de l'apport de la vitesse de rotation de la Terre (1600 km/h), lorsque le tir a lieu vers l'est. Ariane faisait son entrée dans le monde des lanceurs de satellites de télécommunications dont les USA avaient le monopole. Une société de service fut créée: ARIANESPACE. Depuis 1979, 4 générations de lanceurs se sont succédés. D' Ariane 1 mettant en orbite géostationnaire des charges de 1,8 tonnes à la dernière version , ARIANE 44 L, pouvant mettre en orbite des charges de 4,7 tonnes. De plus, Ariane IV possède l'avantage de pouvoir emporter 2 satellites, contre 1 seul pour ses concurrentes, Atlas-Centaur et Delta, ce qui permet de diminuer les coûts. Ariane est le seul lanceur construit à des fins commerciales. Il présente des performances, un coût et une fiabilité qui le rendent très attractif vis à vis de la concurrence. L'échec du vol 501 est oublié, depuis que le vol 502 fut presque une réussite. Mais une fois les problèmes élucidés, le vol 503 fut un succès le 21 octobre 1998 à 16h37mn21s TU. Aujourd'hui, 10-12-99, c'est l'apothéose avec ce décollage magnifique, auquel nous avons assisté.

C'est en novembre 1987, à La

Haye, que l'Europe décide de réaliser un nouveau Lorsqu'en 1992, la décision d'arrêter HERMES fut prise, cela ne modifia pas les objectifs assignés au nouveau lanceur. Ariane V est le premier lanceur au monde à avoir, dès le début de sa conception, un objectif de coût. Quels furent les performances et les objectifs visés?

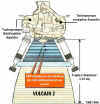

Ce lanceur est totalement différent de son prédécesseur. La masse au décollage passe de 420 tonnes (Ariane 44 L) à 747 tonnes et sa hauteur est de 51,4 mètres. Elle se décompose en 2 parties: l'étage inférieur cryogénique, flanqué de 2 boosters à poudre et l'étage supérieur, variable selon la mission.

Au décollage, la poussée est de 1250 000 daN dont 90% sont apportés par les boosters. Cette poussée est 2,5 fois celle d'Ariane 44 L.

8 minutes avant le lancement, le compte à rebours est entièrement automatique. 4 secondes avant le lancement, la plate-forme est inondée afin que l'eau amortisse les vibrations du décollage qui pourraient endommager l'ensemble. A partir de T = 0, le moteur Vulcain est allumé. Il est vérifié par les ordinateurs de bord pendant 8 secondes. A tout moment la séquence peut être arrêtée. Si tout est parfait, les boosters sont mis à feu et le lancement devient irréversible. 300 millisecondes plus tard, la poussée est maximale. 130 secondes plus tard, ils sont largués à 54 km d'altitude et à 60 km de Kourou. La vitesse est de 2 km/s. Ils redescendent suspendus à des parachutes, en vue d'expertise. Ensuite le moteur Vulcain assure la propulsion pendant 9 mn 40 s jusqu'à 170 km d'altitude. C'est la séparation d'avec l'étage supérieur, qui prend ensuite le relais est fonctionne pendant 19 mn 10 s. Les satellites sont alors injectés sur une orbite de géo-transfert. L'altitude sera supérieure à 200 km et la vitesse de l'ordre de 9 km/s. Voici les paramètres du lancement du vol 504

du 10-12-99 avec le satellite XMM, dont l'orbite se situe à 7 000 km / 114 000 km. |

lanceur plus performant et moins cher,

pouvant placer 20 tonnes en orbite basse, qui était la masse estimée de la Navette

européenne:

lanceur plus performant et moins cher,

pouvant placer 20 tonnes en orbite basse, qui était la masse estimée de la Navette

européenne: