|

http://www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMYRSW4QWD_1.html#subhead3

-

Dunes

piège

Cette mosaïque, ci-dessous, faite à partir des images de la caméra du

rover Opportunity est présentée en projection verticale. Elle

montre la position du rover dans un champ de dunes où il s'enlisa jusqu'au

moyeu au 446e sol (26 avril 2005). La hauteur maximale de ces dunes est de

70 cm, suffisamment hautes pour que les contrôleurs de vol réalisent sur

Terre un modèle de terrain afin de trouver une solution pour le sortir de

ce pétrin

http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpegMod/PIA07922_modest.jpg

Opportunity enlisé dans les dunes.

Ces dunes ressemblent à des vagues. La dune

allongée, sur laquelle est arrêté Opportunity, fait 33 cm de haut pour

2,5 m de large. Le rover avait accompli presque 40 mètres d'un trajet

de 90 mètres prévu cette journée-là, quand ses roues ont commencé à glisser.

Opportunity recula. L'équipe du rover alterna alors fréquemment avance et

recul pour garder une lubrification suffisante sur les roues. N'oublions pas

qu'un froid sibérien règne. Si le rover ne s'était pas enlisé, les roues

auraient tourné suffisamment de temps pour rester lubrifiées. Mais les

capteurs ordonnèrent de stopper, car cet enlisement fut pris pour une

anomalie de fonctionnement.

L'équipe du rover a déjà utilisé plus d'une

semaine pour simuler les conditions martiennes sur Terre, avant de choisir la meilleure manière pour que

le rover sorte de son enlisement.

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20050506a/DSC_0037_PIA07986-A476R1_br.jpg

La caméra d'Opportunity a filmé le problème.

http://www.universetoday.com/am/uploads/2005-0525wheel-full.jpg

-

Tempêtes

et atmosphères électriques

Les gigantesques tempêtes de sable qui affectent Mars ont obligé les météorologistes a cherché des explications.

Est-ce le chauffage solaire ou l'électricité, qui déclenchent ces tempêtes dans

une atmosphère proche du vide ?

Les tornades sur Mars génèrent probablement

des champs électriques très intenses associés à des champs magnétiques qu'il faudra prendre en compte lors des prochaines explorations humaines.

La conclusion est basée sur des études en Arizona et au Nevada, où

les chercheurs ont cherché à suivre, à travers le désert, des tempête de poussière et

à les étudier. Ils ont trouvé inopinément de grands champs électriques

dépassant 4 000 v/m (volt/mètre).

Les tempêtes de poussières sont de mini tornades dont la formation est

totalement différente. La plus petite variété peut être projetée en

altitude par

de doux zéphyrs. Des versions plus importantes peuvent être aussi larges

qu'une maison ou un terrain de football avec des vents dépassant les 100 km/h.

Elles sont créées par le vent qui tourbillonne autour d'une colonne

d'air chaud qui s'élève dans les airs.

Sur Mars,

les tempêtes de poussière peuvent être cinq fois plus large et atteindre plus

de 8 000 m de haut, beaucoup plus haut que les véritables tornades terrestres. Sur les deux planètes, les

tempêtes de poussière se forment quand la Terre s'échauffe pendant la journée en chauffant l'air immédiatement au-dessus de la surface.

Des poches d'air chaud s'élèvent et interfèrent l'une avec l'autre, parfois entraînant une poche ou

une autre pour commencer un mouvement tourbillonnant en laissant des traces au

sol.

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827/1d/www.space.com/images/031222_iod_devils_04.jpg

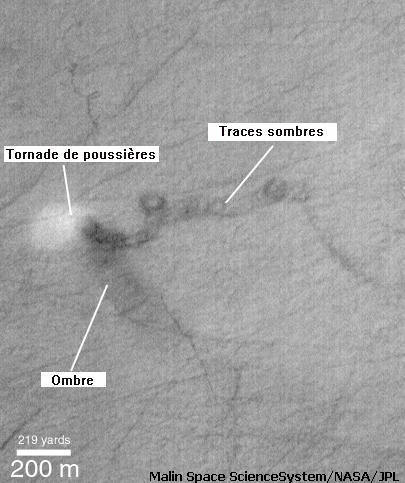

Les scientifiques se sont réjouis à la vue

des traces laissées par les tornades. Mais ils ont eu très peu l'occasion

de voir une image aussi spectaculaire que celle ci-dessus, prise en septembre 2001 par Mars Global

Surveyor. Les traces furent créées lors du printemps austral par des tempêtes de

poussière et ont traversé un vieux cratère d'impact météoritique de 3 km de

diamètre, localisé par 57,4°S et 234°W. Le printemps suivant a

lieu en 2005.

La sonde mariner 9 fut la première sonde

à se satelliser autour de la planète Mars. Dès son arrivée à proximité de la planète rouge en 1971,

les scientifiques de la NASA ont été surpris par l'ampleur de la tempête de

poussière la plus terrifiante qu'ils n'avaient jamais vue. La planète entière a été engloutie dans une

profonde brume, avec seulement le sommet du colossal Olympus Mons (25 000 m)

hors des nuages.

Pendant plusieurs décennies, les tempêtes de

sable martiennes ont posé des questions aux météorologistes. Comment

une atmosphère si peu dense (1% de l'atmosphère terrestre) peut elle soulever

et accélérer la poussière pour former de gigantesques nuages englobant la planète jusqu'à

une centaine de kilomètres au-dessus de la surface ?

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/images05/050324duststorm.jpg

En juin 2001, le télescope Hubble a suivi les premières

turbulences d'une tempête dans une petite région du

bassin Hellas qui mesure 2 000 km de diamètre pour une profondeur supérieure à

7 000 m. Pendant plusieurs jours la tempête s'est alternativement

développée et régressée. Puis elle a éclaté et a

rapidement jailli hors du bassin, se propageant du nord vers l'est. En quelques semaines,

elle avait recouvert toute la planète.

La tempête a duré jusqu'en octobre. C'était la

plus grande tempête de sable jamais observée sur Mars laissant les météorologistes perplexes. Comment

des poussières ont-elles pu jaillir hors de Hellas ? Comment les poussières

ont-elles pu envahir la planète ? Quel phénomène a accéléré les vents et les poussières à travers

la très faible atmosphère à des vitesses allant jusqu'à 400 km/h ?

Avec son spectromètre thermique à émission (TES), Mars Global

Surveyor a mesuré les effets thermiques liés à la tempête. Tandis que les nuages d'orage commençaient à entourer Mars, les températures se sont élevées

de 40°C, un cas de réchauffement global instantané qui continue à hanter

les météorologistes.

Phil Christensen de l'Université d' Etat d' Arizona, un des principaux

responsables du phénomène martien, reconnaît que les spécialistes ne

connaissent vraiment pas en détail, les causes

de ces tempêtes martiennes. Certains pensent que les nuages de poussière

se développent en profondeur, ils absorbent plus de chaleur solaire, faisant

monter la température de l'atmosphère créant une boucle de rétroaction positive qui peut transformer

des nuages minuscules en orages globaux. Avec ce raisonnement, nous pourrions

nous demander pourquoi les tempêtes de sable ne s'arrêtent jamais. En effet, ceux qui suivent ce raisonnement ne

savent même pas pourquoi elles s'arrêtent.

La plupart des explications commencent avec le rayonnement solaire. Les scientifiques savent que les

tempêtes sont les plus fréquentes et importantes quand Mars est proche du périhélie

(sa distance la plus courte au Soleil). Ainsi les

spécialistes pensent que les effets thermiques du rayonnement solaire fournissent l'énergie

aux tempêtes. Mais ce raisonnement exige un

effet considérablement plus énergique que la cause. L'orbite de Mars a une excentricité de

0,093, bien plus grande que celle de la Terre (0,017), ce qui joue

énormément sur l'énergie absorbée. En fait, si les effets thermiques en sont la cause,

l'orientation saisonnière de l'axe de rotation devrait

contribuer beaucoup plus aux tempêtes de sable, avec une nette différenciation hémisphérique.

Cependant, ce n'est pas le cas.

Mais dans

un univers électrique, les courants interplanétaires, qui se concentrent sur le

Soleil, jouent un rôle essentiel dans les ionosphères planétaires, une clef

pour comprendre

l'évolution des systèmes météorologiques. Le théoricien Wallace Thornhill,

spécialiste des modèles électriques, imagine l'atmosphère de la Terre se

réparant elle-même des pertes d'isolation du condensateur global.

La foudre manifeste la fuite (pertes de capacité) du condensateur, car le

courant de fuite traverse l'atmosphère isolante pour se dissiper dans la charge.

En

temps normal, le champ électrique terrestre au niveau de la mer est

de 120 V/m, dans un air sec. L'origine est pour l'instant

inexpliquée. Avec l'arrivée d'un nuage chargé électriquement, il

peut atteindre 15 000 à 20 000 V/m. C'est la puissance électrique d'un

nuage qui charge l'ionosphère. Mais les théoriciens voient en cela

une inversion de la cause et de l'effet. Il n'y aurait pas d'orage

en l'absence de champ électrique terrestre.

Le champ électrique est accentué par les aspérités du sol

(relief, arbres, habitations). Ces dernières créent un effet de

pointe qui peut accentuer localement plusieurs centaines de fois ce

champ. Ce phénomène appelé effet Couronne favorise l'apparition

du coup de foudre à cet endroit.

http://perso.wanadoo.fr/alain.borie/Foudre/Image221.gif

La génération

d’un champ électrique est envisageable comme résultat de

l’action de charges électriques ( loi de Coulomb). En fait, les

champs électriques permanents sont créés à partir de la thermochimie.

Néanmoins, il faut nuancer, la

frontière entre diélectrique ou conducteur n'est pas aussi nette.

Les théories classiques s’avèrent très vite insuffisantes.

L'électron étant le centre du phénomène, les théories

quantiques et statistiques sont indispensables pour expliquer les

comportements isolants, semi-conducteurs et conducteurs de la matière.

Puisque Mars n'a pas

d'orage pour charger son ionosphère, c'est un bon exemple pour

étudier la relation entre champs électriques solaires et la

Planète Rouge. Le modèle électrique prédit que l'ionosphère de

Mars n'est pas en fait une dynamo isolée, séparée

de la charge. Sur Mars, les effets électriques atteindront

directement la surface, à partir de l'ionosphère, sans

l'intermédiaire des nuages d'orage, comme sur Terre. A la différence de l'énergie

solaire, l'énergie électrique peut s'accumuler dans " le

condensateur planétaire " pendant un certain temps, avec un potentiel pouvant modifier les événements

quand l'atmosphère

finalement " s'écroule " en initialisant une décharge gigantesque.

http://science.nasa.gov/ssl/pad/sppb/edu/magnetosphere/images/mag_sketch.gif

Il y a également un autre aspect de connexion électrique des

circuits interplanétaires affectant Mars. Le plus grand orage sur Mars

(2001)

s'est produit quand la planète s'approchait du périhélie et que sa distance

était la plus proche de la Terre, depuis 12 ans. À

ce moment-là, la Planète Rouge était "caressée " par la

magnétosphère terrestre (enveloppe de plasma soufflée par le vent

solaire), établissant un

raccordement électrique provisoire entre la Terre et Mars avec transfert de

charges. Il semble que Mars a répondu avec un excès de décharges atmosphériques, ceux-ci prenant la forme de

gigantesques tempêtes de sable ou plus exactement de tornades

électriques, comme ci-dessous.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/images05/050322dustdevils.jpg

Credit:

www.ees-group.co.uk/

En même temps, les courants électriques entrant dans l'ionosphère martienne

menèrent les flots de turbulences, composées d'électrons à grande vitesse,

vers les couches supérieures de l'atmosphère. Dans les deux images de tempête

de sable ci-dessous, il s'avère que la poussière est éjectée vers le haut

plutôt que de s'étendre en surface.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2005/images05/050324marsduststorm.jpg

C'est explicable dans le modèle de

tornade électrique et explique aussi la manière dont la poussière s'accroît efficacement

sur plusieurs kilomètres dans l'atmosphère ténue et est maintenue électrostatiquement

pendant un certain temps. Le rôle des violents vortex sur le principal bord des orages

est particulièrement évident dans l'image ci-dessous. Un examen plus approfondi devrait montrer

la forme de ces tornades préférentiellement sur les points élevés et les bords

pointus des cratères ou des escarpements.

Les tourbillons sur le principal bord de la tempête suggèrent un mouvement

ascendant qui est inconcevable dans une atmosphère proche du vide et électriquement

neutre. Peut-être que l'analogie la plus proche serait un réseau de torsades

(des tornades électriques en accord avec la théorie de Thornhill sur la

recherche de l'influence de la symétrie) déjà rencontrées dans la

photosphère solaire en bordure

des taches.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2004/images/041229predictions-comets.jpg

Les scientifiques ne s'attendaient à trouver des tempêtes de sable

chargées électriquement. Les particules de poussière se chargent

en raison d'importantes turbulences qui entraînent des frictions à

l'origine des pertes ou des gains d'électrons autour des atomes.

L'atome devient ainsi un ion positif ou négatif. Les chercheurs

pensaient qu'un équilibre aurait existé au sein du nuage de

poussières, le neutralisant. Apparemment, il n'en est rien.

Au lieu de cela, il s'avère que de plus petites particules tendent à

devenir négatives et le vent les emporte vers les couches

supérieures.

Plus

lourdes, les particules positives restent proches de la surface.

Cette séparation des charges crée une batterie géante. Et comme

ces particules sont en mouvement, un champ magnétique est généré

avec le déplacement des charges électriques.

D'une

part, si les poussières

sont variées en taille et en composition, comme prévu,

les tempêtes de sable devraient être,

de la même façon, électrifiées. La NASA devrait équiper un

prochain atterrisseur d'un instrument pour détecter les champs électriques et magnétiques

des tempêtes de poussière. D'autre

part,

si les tempêtes de poussière de Mars sont fortement électrifiées,

ce que suggère les recherches, elles pourraient provoquer des décharges

électriques ou des arcs dans l'atmosphère martienne, l'adhérence accrue de la poussière

sur les scaphandres et sur l'équipement spatial ainsi que des

interférence dans les communications radio. Des précautions

s'imposent.

-

Tourbillons

électriques

Au cours de

l'été martien, les jours sont longs, tout comme sur cette bonne

vieille Terre. Le jour, la température y grimpe en flèche jusqu'à

20°C et la nuit elle descend très bas à - 90°C, l'absence

d'atmosphère ne permet de freiner cette chute vertigineuse. Mais

les températures élevées de la journée permettent la création

de tourbillons de poussières. Les

sites les plus souvent associés au déclenchement de tempête de

poussières sont, dans l'hémisphère nord, Chryse-Acidalia, Isidis

-Syrtis Major et Cerberus; dans l'hémisphère sud, Hellas,

Noachis-Hellespontus, Argyre et les régions de Solis, de Sinai et de la

Syria Plani.

Imaginez

que vous êtes sur Mars et que vous ayez vécu une expérience diaboliquement

terrifiante. Ce n'était pas un petit tourbillon de désert de seulement quelques

dizaines de mètres de haut et de quelques mètres de large, se déplaçant en

quelques secondes. Non, ce qui vous a frappé

c'était une monstrueuse colonne faisant des

milliers de mètres de haut et centaines d'une mètres de large, 10 fois plus grande que n'importe quelle tornade sur

Terre. Le sable rouge-brun et la poussière tournant à plus de 30 mètres par seconde (100

km/h) ont fait chuter la visibilité à zéro, décapant votre visière, conduisant la poussière dans chaque pli et

repli de votre combinaison spatiale. Pendant 15

minutes vous vous êtes blottis et avez supporté une succession de secousses. La partie

la plus effrayante était le crépitement et les étincelles incessantes

entre vous et les boulons (les aspérités) de votre véhicule, ainsi que la charge statique

importante sur votre radio qui vous a

empêché de réclamer l'aide.

Est-ce que ceci

pourrait vraiment se produire? Selon les scénarios de la NASA sur l'exploration

spatiale, les astronautes iront sur Mars dans les décennies à venir. Et quand ils y

arriveront, les tourbillons de poussière seront toujours présents.

"

Le sable dans la partie basse d'un tourbillon de poussière sera le plus grand risque, "

déclara Mark T. Lemmon, chercheur associé au département des sciences atmosphériques

à l'université A & M du Texas ". La pression atmosphérique sur Mars est seulement 1 pour cent

de celle de la Terre, au niveau de la mer, ainsi vous ne sentiriez pas beaucoup

de vent contre vous. Mais vous seriez cinglés par les matériaux véhiculés

à grande vitesse.

De

plus, la poussière et le sable qui se déplacent peuvent être chargés électriquement, au point de "

créer un arc électrique avec votre combinaison spatiale ou votre véhicule et créer

des interférences électromagnétiques, " ajoute William M. Farrell du centre des vols

spatiaux Goddard de la NASA.

Des tourbillons de poussière sur Mars se forment de la même manière

que dans les déserts terrestres. " Il faut un puissant chauffage extérieur, ainsi

le sol devient plus chaud que l'air au-dessus de lui " explique Lemmon. L'air

chauffé, moins dense, proche du sol, monte en rencontrant la couche d'air plus

dense plus frais qui se trouve au-dessus; les turbulences d'air chaud et celles

d'air frais commencent à circuler verticalement en cellules de convection.

Ensuite, si une rafale de vent souffle horizontalement, elle fait pivoter

les cellules de convection, ainsi elles commencent à tourner

horizontalement en formant des colonnes verticales, en démarrant par un

tourbillon de poussière.

http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF2/227.html

L'air chaud s'élevant au centre de la colonne,

met en marche le tourbillon de plus en plus rapidement et suffisamment pour

aspirer le sable. Le sable, décapant le sol, déloge alors la poussière fine

comme du talc et la colonne d'air chaud l'entraîne vers le haut. Les vents horizontaux

prédominants commencent à pousser le tourbillon de poussière à travers la

zone, contemplez le spectacle !

Pour

Lemmon " Si nous nous trouvions à côté du rover Spirit dans le cratère

Gusev en pleine journée, nous pourrions voir une demi-douzaine de

tourbillons de poussière". Chaque journée

printanière ou estivale, les tourbillons apparaissent vers 10 h du

matin lorsque le sol commence à chauffer et s'estompent vers 15 h lorsque le

sol se refroidit (le jour martien dure 39 mn de plus que sur Terre). Bien que

la fréquence exacte et la durée soient inconnues, les images orbitales de

Mars Global Surveyor révèlent d'innombrables traces et à toutes latitudes.

Ces traces s'entrecroisent sur la surface aux

endroits où les tourbillons l'ont découvert pour révéler au-dessous un

sol de couleur différente.

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827/1d/www.space.com/images/031222_iod_devils_04.jpg

D'ailleurs, de réels

tourbillons de poussière ont été photographiés en orbite, certains d'entre eux

avaient 1 à 2 kilomètres de diamètre à la base et s'élevaient nettement

jusqu'à 8 ou 10 kilomètres.

Pourtant ce qui intrigue Farrell,

qui a chassé des tourbillons dans le désert d'Arizona, est le fait étrange que des

tourbillons soient électriquement chargés et les tourbillons de poussière

martiens pourraient l'être, aussi.

Les tourbillons se chargent électriquement lors de la friction des grains de

sable avec la poussière. Quand certains couples de matériaux différents

sont mis en contact par frottement, l'un donne un ou plusieurs électrons

(il devient positif) tandis que l'autre les reçoit (il devient négatif).

Une telle séparation des charges s'appelle "triboélectricité"

du grec tribo pour frottement. La triboélectricité vous fait dresser les

cheveux lorsque vous frotter un ballon en plastique contre votre tête. La

poussière et le sable, tout comme le plastique et les cheveux forment des

paires triboélectriques. Le sable et la poussière ne sont pas

nécessairement faits du même matériau. Les plus petites particules de

poussières tendent à devenir des charges négatives, en prenant des

électrons aux grains de sable plus gros, grâce aux frottements engendrés

par les turbulences.

Puisque la colonne d'air chaud s'élève en générant le tourbillon, les

poussières plus légères, chargées négativement se trouvent en haut et

les grains sable plus lourds, chargés positivement, se trouvent en bas.

Cette séparation va provoquer la naissance d'un champ électrique. Sur Terre,

des champs de 20 000 V/m (volts par mètre) sont mesurés. Ce n'est rien

comparé aux champs électriques rencontrés dans les orages où la foudre

atteint des valeurs 100 fois plus élevées capables d'ioniser les

molécules d'air.

Mais à 20 kV/m ce n'est pas loin du claquage dans la faible atmosphère

martienne précise Farrell. Plus significatif, les tourbillons martiens sont

beaucoup plus grands que leur contrepartie terrestre car ils stockent des

énergies beaucoup plus intenses. Mais comment s'effectue la décharge ?

Existe-t-il des cas de foudre à l'intérieur des tourbillons ? Si la

foudre ne se produisait pas naturellement, la présence d'un véhicule, d'un

astronaute ou d'un habitat pourrait induire des décharges ou des arcs

électriques. Il faudra faire attention aux coins qui seront autant de point

d'amorçage. L'idéal sera d'avoir un véhicule ou un habitat rond.

Une

autre considération pour les astronautes qui sera un handicap, la charge

statique, à cause des antennes. De plus après, une fois que la saison des

tourbillons sera passée, il restera un phénomène collant. En effet la

charge statique, dans une ambiance très sèche, provoquera un collage de la

poussière sur tout. C'est d'ailleurs le problème qui gêna les astronautes

sur la Lune, à leur retour dans le LEM: l'impossibilité de se débarrasser

de la poussière.

Puisque les tourbillons de poussière

peuvent s'élever jusqu'à 8 000 m ou 10 000 m de haut, les météorologistes planétaires pensent

maintenant qu'ils peuvent être responsables de la quantité élevée de poussières

dans la haute atmosphère martienne. Il

est primordial pour des astronautes, que la poussière puisse

transporter les charges négatives dans la haute atmosphère.

Les charges s'accumulant au sommet d'un orage pourraient poser un risque à une

fusée décollant de Mars, comme c'est arrivé à Apollo 12 en novembre 1969 où

la fusée Saturne V a décollé de Floride pendant un orage: le déplacement de

la fusée a ionisé (décomposé) les molécules d'air, laissant une traînée

de molécules chargées derrière elle, mais proche du sol, provoquant un

éclair (une décharge électrique) qui a heurté le vaisseau spatial.

"Les marins d'autrefois, comme

Christophe Colomb, ont compris que leurs bateaux devaient être conçus pour des conditions atmosphériques

extrêmes" précise Farrell. " Pour concevoir une mission sur Mars, nous devons

connaître les conditions météorologiques extrêmes et ces extrêmes semblent être sous forme

tempêtes de poussières et de tourbillons".

-

Le

vent

Parfois des tempêtes locales donnent naissance à des vents

puissants, qui attisent des nuages de poussières denses, s'élevant

en tourbillons. Ils érodent et décapent la surface de Mars et

transportent la poussière d'un endroit à l'autre. Comme sur Terre,

les vents ont des cycles journaliers et saisonniers. Depuis des

milliards d'années, ces vents ont sculpté la physionomie de la

planète, mais comme au sol la densité de l'atmosphère ne

représente que moins de 1% de celle de la Terre, pour soulever la

poussière, la force du vent demande d'être 7 à 8 fois plus

importante. Tandis que les vents terrestres de 24 km/h peuvent

suffire, sur Mars, le mouvement d'une particule solide nécessite

des vents de plus de 180 km/h. En outre, Mars est cinglé par des jet-streams

qui atteignent des vitesses de 100 m/s.

Les dunes

de sables sont d'excellents exemples de l'action éolienne. Les

vents martiens collectent sans arrêt des particules du côté au

vent et déposent les plus grosses du côté sous le vent; ainsi,

les dunes roulent comme celles de nos déserts.

Les

particules déplacées par le vent sautent à la surface et

permettent le mouvement de celles que le vent seul ne pourrait

entraîner. Lorsque les vents s'intensifient, des particules de la

taille d'un grain de sable d'environ 0,16 mm, prennent un mouvement

de saltation. Les particules plus petites ont une plus grande

cohésion avec le sol et persistent au vent, mais lorsqu'elles sont

heurtées par un grain en saltation, elles sont projetées dans le

vent demeurer en suspension dans les nuages de poussière. Les

grains en saltation frappent aussi de plus grosses particules et les

poussent à la surface.

Mais les tempêtes globales de poussières offrent le témoignage de

plus spectaculaire de l'action éolienne. Pendant que les vents

martiens mugissent dans un monde autrement silencieux, ils excitent

souvent de petites tempêtes localisées, comme les vents terrestres

qui parfois fouettent les sols et forment des colonnes imposantes

appelées trombes. A mesure que ces tempêtes locales deviennent

plus fréquentes, elles se regroupent parfois et rejettent de

grandes quantités de poussière dans l'atmosphère, provoquant une

tempête qui englobe toute la planète. Lorsqu'une quantité

suffisante de poussière a été éjectée dans l'atmosphère, la

tempête peut s'alimenter elle-même en convertissant l'énergie

solaire en énergie éolienne. La poussière soulevée absorbe le

rayonnement solaire et chauffe l'atmosphère, donnant naissance à

des vents violents. Alors toute la planète est enveloppée d'un

voile opaque. En fin de compte, la

tempête, empêchant la chaleur du Soleil d'atteindre le sol,

s'apaise d'elle-même. A mesure, comme il n'y a pas de pluie pour

entraîner la poussière, celle-ci traîne pendant des semaines dans

l'atmosphère avant de se déposer lentement.

http://www.msss.com/mars_images/moc/2005/04/30/2005.04.30.S0301128.gif

NASA/JPL/Malin Space

Science Systems

|

http://www.esa.int/images/s-015-050504-0143-4-3d-01_L.jpg

|

|

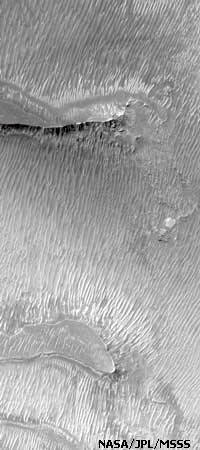

Cette image (17

km x 9 km) de la caméra stéréo de Mars Express montre des

"yardangs", structures sculptées par le vent de

sable, à proximité d'Olympus Mons par 6° N et 220°

W. Des particules de

sable ont été transportées par le vent et ont lentement

érodées la surface de la roche en place, comme une sableuse. Si les vents soufflent dans la même

direction pendant une période assez longue, des stries, comme

celles de la photo, peuvent se produire. Sur Terre, les restes de

ces structures qui n'ont pas été érodés, s'appellent des

yardangs. Résolution 20 m/pxl. |

L'image (ci-dessus) de Mars Global Surveyor montre des roches sédimentaires érodées par le vent dans Tithonium

Chasma, une des cuvettes du système de Valles Marineris. Elle fait

entre 10 et 110 km de large pour une profondeur maximale d'environ 4

000 m de profondeur. Les vents responsables de la majorité de l'érosion ont soufflé

du nord-est (coin supérieur droit), créant des yardangs (image

ci-contre - arêtes

créées par l'érosion éolienne) avec leurs extrémités coniques se dirigeant

en vent arrière. L'image fait ~1 km et est localisée par 4,6°S et

88,3° W. La résolution est de 13 m/pxl. Elle a été réalisée au

cours de l'orbite 887.

|