|

Exoplanètes

et µ Arae d,

la 1ère super Terre

31/8/04

Une équipe d'astronomes européens

a découvert la plus légère exoplanète. Cette nouvelle exoplanète

orbite autour de l'étoile brillante µ Arae (l'Autel) localisée dans la

constellation de l'altar dans l'hémisphère sud. Elle se trouve à 50 al

de nous. De magnitude 5, µ Arae est visible à l'oeil nu. C'est la

seconde planète découverte qui tourne en 9,5 jours à 0,09 UA autour de

son étoile. Avec une masse de 14 fois la Terre, elle se trouve au seuil

des planètes rocheuses qui en fait une super Terre. Cet

objet (µ Arae d) est considéré être une planète avec un noyau rocheux entouré

par une petite (de l'ordre du 0,1 fois la masse) enveloppe gazeuse. Elle

se trouverait à la croisée des chemins entre les planètes gazeuses et

les rocheuses. Elle possède la

masse d'Uranus, la plus petite de planète gazeuse. Toutefois elles sont

différentes par la distance à leur étoile, leur formation et leur

structure. Uranus est à 19 UA du Soleil et orbite en 84 ans.

2 planètes de la taille de

Jupiter furent déjà découverte autour de µ Arae. La planète

"b" a 1,7 masses de Jupiter et orbite à 1,5 UA de l'étoile sur

une orbite fortement elliptique de 638 jours terrestres. La planète

"c" de 1 masse de Jupiter orbite à 2,3 UA de l'étoile sur une

orbite excentrique de 1 300 jours.

Cette nouvelle

découverte est l'oeuvre du nouveau spectrographe Harps (High

Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) mis en oeuvre par une

équipe du consortium européen ESO, dirigée par Michel Mayor de

l'observatoire de Genève. Harps installé sur le télescope de 3,6 m de

La Silla, permet des mesures de vitesse radiale avec une précision

inférieure à 1 m/s. Ceci est mis en application au sein d'une nouvelle

science: l'astrosismologie, technique qui étudie les petites ondes

acoustiques provoquées par les pulsions de l'astre, qui vibre en suivant

les variations des planètes sur leurs orbites.

Voici donc encore une

démonstration du leadership européen dans la course aux exoplanètes.

Depuis 1995 avec la découverte

de 51 Peg par Michel Mayor et Didier Queloz, les astronomes ont appris que

le Système solaire n'est pas unique et que plus de 120 exoplanètes ont

été découvertes, le plus souvent par la mesure de la vitesse radiale.

La grande découverte fut la migration planétaire, où des planètes

géantes ne se retrouvent pas à l'endroit de leur naissance.

Le spectrographe Harps permet de

mesurer les progrés accomplis en comparant avec Coralie, un autre grand

chasseur d'exoplanètes installé sur le télescope suisse Euler de 1,2 m

à la Silla. Le temps d'observation à été réduit d'un facteur 100

tandis que la présicion des mesures augmentait d'un facteur 10.

L'avenir est réservé aux

missions COROT, Eddington et KEPLER qui permettront de mesurer les rayons.

Un papier de l'ESO est disponible http://www.oal.ul.pt/~nuno/

ESO

COROT

Overview at ESA

SpaceDaily

Mars Express

et Valles Marineris

30/8/04

Je dédis cette splendide image à ceux qui doutent des qualités de la

technologie et des équipes européennes, qui jouent à égalité avec

celles d'outre-atlantique.

http://www.esa.int/images/0533_3d_Eos_narrow_3x_exagg,1.jpg

Credits: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

Cette image, prise par la

caméra stéréoscopique à haute résolution (HRSC) à bord de la sonde

européenne Mars Express, montre une partie de Valles Marineris, la grande

faille de 5 000 km de longueur, de 100 km de large et de 8 000 m de

profondeur. Ici c'est Eos Chasma qui fut photographiée lors de l'orbite

533 en juin 2004. L'image est centrée sur 322° de longitude et 11° de

latitude sud. La résolution est de 80 m/pxl.

La

perspective a été exagérée d'un facteur 4, calculée à partir du

modèle numérique du terrain fourni par les images stéréoscopiques. La

résolution a été réduite pour une diffusion sur internet.

Mars

express est en orbite depuis le 25 décembre 2003. 6 jours avant

l'insertion sur orbite, elle avait largué la petite sonde Beagle 2 qui

s'est écrasé sur le sol martien. Une mauvaise gestion du programme

anglais est à l'origine de l'échec.

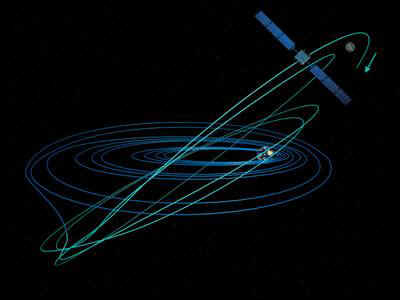

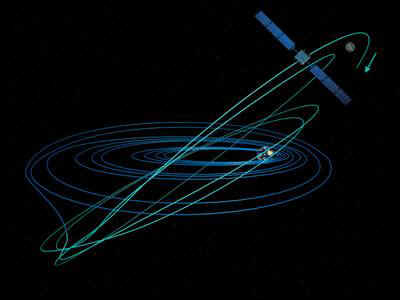

Smart

30/8/04

Smart 1 a été lancé de

Kourou le 27 septembre 2003. Au

25 août 2004, le demi-grand axe était passé de

24 626 km à 139 307 km. Le périgée est passé de 656

km à 31 413 km et l'apogée de 35 880 km à plus de 230 000 km. La

période orbitale est passée de 10h41mn à environ 6 jours.  Après le lancement, Smart 1

employa son moteur ionique pour se déplacer en spiralant, grâce à la

mécanique céleste (comme l'attraction gravitationnelle), autour de la

Terre jusqu'à ce que la gravité lunaire l'attrape et qu'elle tombe vers

la Lune. L'orbite opérationnelle finale est une orbite elliptique polaire,

s'étendant de 300 à 10 000 kilomètres au-dessus de la surface lunaire.

Elle scrutera le pôle sud pour rechercher l'eau, sous forme de glace,

dans le cratère Aiken.

Après le lancement, Smart 1

employa son moteur ionique pour se déplacer en spiralant, grâce à la

mécanique céleste (comme l'attraction gravitationnelle), autour de la

Terre jusqu'à ce que la gravité lunaire l'attrape et qu'elle tombe vers

la Lune. L'orbite opérationnelle finale est une orbite elliptique polaire,

s'étendant de 300 à 10 000 kilomètres au-dessus de la surface lunaire.

Elle scrutera le pôle sud pour rechercher l'eau, sous forme de glace,

dans le cratère Aiken.

Smart 1 est la première petite mission à faible coût de recherche

avancée de l'ESA. Il se dirige vers la Lune en utilisant des techniques révolutionnaires de propulsion et

embarque une batterie d' instruments miniaturisés. Tout

en testant de nouvelles technologies, Smart 1 fera le premier inventaire complet des

principaux éléments chimiques de la surface lunaire. Il étudiera également la théorie que la lune a été formée après

la violente collision de la Terre avec un planétoïde, lors de la

guerre des mondes, il y a moins de 4,5 milliards d'années.

Le

19 août à 17h56 UT, la sonde européenne Smart 1 se trouvait à 197 000

km de la Lune et 230 000 km de la Terre. Mais

elle

était toujours dans la sphère d'influence de la Terre dont la masse plus importante. Le domaine lunaire débute

au point lagrange 1 (L1) entre 50 000 km et 60 000 km de la

Lune. Jusqu'à 25 août, à la 266e impulsion du moteur, le système électrique de la propulsion

Smart 1 avait cumulé un total de presque 3 146 heures, consommé environ 49 kilogrammes de xénon et

donné au vaisseau spatial un incrément de vitesse d'environ 2 330 ms-1.

Le but principal de la mission Smart 1 est

l'essai en vol d'une nouvelle technologie de moteur ionique, une sorte de

propulseur actionné par l'énergie solaire, qui est dix fois plus efficace que les systèmes

chimiques traditionnels utilisés pour voyager dans l'espace. Si tout va

bien de tels systèmes pourraient être installés sur les futures sondes

interplanétaires de l'ESA comme Bepi Colombo (mission vers

Mercure). C'est la seconde fois que la propulsion ionique est

utilisée dans une mission principale (la première étant Deep Space 1 de

la Nasa, lancée en 1998). L'ESA a testé le moteur sur le satellite de

télécommunications Artémis. Artemis

lancé de Kourou à bord d’une Ariane-5, le jeudi 12 juillet 2001, a été

injecté sur une orbite plus basse que celle qui était prévue en raison

d’un dysfonctionnement de l’étage supérieur du lanceur. Puisque le

satellite était équipé d’un système de propulsion ionique pour ses

manœuvres de maintien à poste, les ingénieurs ont pu utiliser la

plupart des ergols chimiques qui se trouvaient à son bord pour relever

son orbite jusqu’à l’altitude voulue. Ce fut un succès pour le

moteur.

Fonctionnant dans le vide spatial, les moteurs d'ioniques éjectent à

l'extérieur un gaz propulseur beaucoup plus rapidement qu'une fusée chimique.

Ils délivrent 10 fois plus de poussée par kilo de carburant utilisé. Les ions, qui donnent aux moteurs leur nom, sont les atomes chargés

et accélérés électriquement par un canon à électrons. Si la

puissance vient des panneaux solaires, la technique s'appelle: "

propulsion hélioélectrique", couramment dénommée SEP (Solar

Electric Propulsion) ou propulsion ionique.

Les moteurs d'ioniques fonctionnent d'une manière modérée.

En comparaison, les panneaux solaires d'une taille normale assurent seulement

quelques kilowatts de puissance, un moteur ionique à panneaux solaires ne peut

donc pas concurrencer l'éjection d'une fusée chimique. Mais une fusée chimique typique ne brûle que durant quelques minutes

seulement. Un moteur d'ionique peut continuer à pousser doucement pendant des mois

voire même des années, tant que le soleil brille et le petit approvisionnement

en carburant du propulseur dure.

Le

moteur ionique de Smart 1 est basé sur un propulseur à plasma

stationnaire à effet Hall, le PPS-1350 développé par SNECMA, France. L'utilisation

intelligente du moteur d'ionique a permis d'économiser beaucoup de carburant et

la sonde attendra la Lune plus tôt que prévu.

Presque 20 kilogrammes de xénon pourraient être

économisés sur les 84 kilogrammes du départ et être employés pour

s'approcher plus près de la Lune que prévu, entre 300 et 3 000 kilomètres,

afin d'obtenir la couverture de la surface lunaire en plus haute

résolution et avec une plus grande sensibilité. Cependant, l'influence de la gravité

lunaire sur l'orbite Smart 1 sera suffisamment importante pour la modifier

d'une manière significative. L'effet produit est semblable à

celui produit pendant un survol planétaire, la réaction de gravitation.

Typiquement dans un

survol, le passage de la sonde au plus proche de la planète ou de la lune a lieu

à l'intérieur de la sphère d'influence (approximativement 60 000 kilomètres pour la lune).

Dans un tel cas, la sonde acquiert un changement important de sa

trajectoire selon l'interaction gravitationnelle avec le corps plus gros.

Ceci a été mis en pratique pour la

première fois avec la sonde américaine Mariner 10 en 1973. Depuis, cette

technique est utilisée à chaque mission, permettant de gagner de la

masse et de la vitesse au détriment du temps de voyage. Les missions

Voyager en sont l'exemple le plus célèbre, qui utilisèrent les

planètes géantes comme tremplin gravitationnel pour sauter de planète

en planète.

Presque 20 kilogrammes de xénon pourraient être

économisés sur les 84 kilogrammes du départ et être employés pour

s'approcher plus près de la Lune que prévu, entre 300 et 3 000 kilomètres,

afin d'obtenir la couverture de la surface lunaire en plus haute

résolution et avec une plus grande sensibilité. Cependant, l'influence de la gravité

lunaire sur l'orbite Smart 1 sera suffisamment importante pour la modifier

d'une manière significative. L'effet produit est semblable à

celui produit pendant un survol planétaire, la réaction de gravitation.

Typiquement dans un

survol, le passage de la sonde au plus proche de la planète ou de la lune a lieu

à l'intérieur de la sphère d'influence (approximativement 60 000 kilomètres pour la lune).

Dans un tel cas, la sonde acquiert un changement important de sa

trajectoire selon l'interaction gravitationnelle avec le corps plus gros.

Ceci a été mis en pratique pour la

première fois avec la sonde américaine Mariner 10 en 1973. Depuis, cette

technique est utilisée à chaque mission, permettant de gagner de la

masse et de la vitesse au détriment du temps de voyage. Les missions

Voyager en sont l'exemple le plus célèbre, qui utilisèrent les

planètes géantes comme tremplin gravitationnel pour sauter de planète

en planète.

Smart a subi une perturbation, alors qu'il n'était pas encore dans la

sphère d'influence lunaire.

Il est beaucoup plus difficile

de naviguer dans ces régions, où plus d'un corps planétaire affectent le vol

du vaisseau spatial. Ces scénarios tombent dans le royaume de la

mécanique à plusieurs corps, qui est le sujet de prédilection des

mathématiciens. L'équipe de vol de l'ESA utilise de puissants

calculateurs pour assurer les changements voulus en altitude et argument du

périgée.

Puisque l'orbite de la Lune est fixe, la période orbitale de Smart 1 est

modifiée pour assurer à la sonde, son apogée au plus près de la Lune.

Ces rencontres se produisent tous les 27,4 jours, en phase avec l'orbite

lunaire. Smart 1 est en résonance avec la Lune. Les prochaines

résonances sont programmées pour le 15 septembre et le 12 octobre.

L'arrivée dans la sphère influence lunaire est prévue pour le 17

novembre. La propulsion électrique devrait alors reprendre le 20 novembre pour

une orbite polaire à 300 kilomètres de périlune et 3 000 kilomètres d'apolune.

La commission lunaire se réunira à la mi-janvier

2005 et les opérations scientifiques lunaires débuteront en février 2005.

Smart 1 célébrera sa première année dans l'espace le 27 septembre 2004

et l'équipe Sciences et Technologie tiendra un atelier les 26 et 27

octobre pour passer en revue les démonstrations technologiques, les résultats de

la croisière et la future planification de l'instrumentation

scientifique. spirales:

http://www.esa.int/images/img16b_M.gif Impact:

http://www.esa.int/images/img08_S.jpg voir

l'animation: http://www.esa.int/images/animation_L,0.gif orbites:

http://www.esa.int/images/img16a_L.gif ESA:

Smart

1

Bilan

d'Odyssey autour de Mars

25/8/04

Depuis

février 2002 la sonde spatiale Odyssey a examiné Mars sous toutes les

coutures. Aujourd'hui elle entame sa mission étendue jusqu'en septembre

2006, après avoir remplie sa mission principale. Elle découvrit de

vastes quantités d'eau gelée, a examiné des choix pour de futurs

astronautes, cartographié la surface et les minéraux recouvrant le sol

et d'autres quantités d'exploits.

Le but

suivant est d'étudier les changements climatiques. D'autre part elle doit

servir de support aux prochaines missions. Elle continuera à servir de

relais aux 2 rovers. Elle cherchera aussi des sites d'atterrissage pour la

mission Phoenix de Mars 2008. Elle aidera la mission de mars 2006 avec MRO

(Mars Reconnaissance Orbiter) qui doit étudier l'atmosphère pour les

futures missions.

Odyssey fut

lancée le 7 avril 2001 et utilisa l'aérobraking (freinage atmosphérique)

pour se mettre en orbite le 23 octobre 2001. Elle transporte 3 instruments

de recherche: une caméra infrarouge, une caméra en lumière visible, un

spectromètre composé d'un spectromètre à rayons gamma, d'un

spectromètre à neutron, un détecteur de neutrons à haute énergie et

un détecteur de radiation. Un

mois après les premières mesures une découverte majeure fut révélée:

l'abondance de l'hydrogène au pôle sud. Les chercheurs pensent que

l'origine se trouve dans l'eau gelée, suffisamment pour recouvrir le lac

Michigan d'une couche de un mètre.

Voici quelques événements importants:

-

Pendant que l'été arrivait dans

l'hémisphère nord et que la calotte polaire nord de dioxyde de

carbone gelé se rétrécissait, Odyssey trouva aussi de l'eau congelée

en abondance dans le nord.

-

La carte infrarouge montra que

l'olivine était répandue. Cela indique que l'environnement a été

assez sec, car l'eau change l'olivine en d'autres minéraux.

-

Les résultats ont indiqué que la quantité

d'eau congelée dans quelques régions relativement chaudes de Mars, est trop grande pour

être en équilibre avec l'atmosphère, suggérant que Mars puisse passer par une période de changement

climatique. Des détails, visibles sur quelques images d'Odyssey,

proches de petites coulées jeunes, peuvent être des zones

concentrées de neige fondant lentement, résidu d'une période

glaciaire martienne.

-

La première expérience envoyée sur

Mars en vue des missions humaines, a constaté que le niveau de rayonnement

autour de Mars, issus des éruptions solaires et des rayons cosmiques,

est deux à trois fois plus élevé qu'autour de la terre.

-

La caméra d'Odyssey a obtenu des

détails les plus fins jamais obtenus de la surface totale de Mars

avec des images infrarouges d'une résolution de 100 mètres.

Pour Robert

Mase du JPL responsable de la mission, toute la mission a été accomplie

et même plus. Bien qu'une éruption solaire exceptionnellement puissante, en

octobre 2003, ait détruit l'instrument de mesure du rayonnement

environnant, Odyssey est en bon état. Il reste assez de carburant à bord

pour continuer à fonctionner pendant cette décennie et un taux de consommation courante.

Météorites

et phosphore

24/8/04

Les scientifiques

de l'université d'Arizona ont découvert que les météorites,

particulièrement celles de fer, peuvent avoir joué une part active dans

l'évolution de la vie sur Terre. Leurs recherches montrent que leur

apport a enrichi le taux de phosphore terrestre pour produire des

biomolécules qui, éventuellement, se sont organisées pour aboutir à la

vie.

Le

phosphore est au centre de la vie. Il forme l'épine dorsale de l'ADN et de l'ARN parce qu'il relie les

bases génétiques de ces molécules dans de longues chaînes. Il est essentiel au métabolisme parce qu'il est lié avec

le

carburant fondamental de la vie, le triphosphate d'adénosine (ATP), l'énergie qui

déclenche la croissance et le

la paroi de la cellule et de l'os des vertébrés. En terme de masse le

phosphore est le 5e plus important élément biologique après le carbone,

l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, mais il est beaucoup plus rare

qu'eux.

Mais un

mystère subsiste. Où la vie terrestre a-t-elle obtenu son phosphore

? Nous savons seulement qu'il s'est ajouté.

Matthew A.

Pasek, un candidat au doctorat à l'université d'Arizona au département

sciences planétaires et au laboratoire planétaire et lunaire, cite une

récente étude montrant qu'il y a un atome de phosphore pour 2,8 millions

d'atomes d'hydrogène dans le cosmos, 49 millions dans les océans et 203

atomes d'hydrogène dans une bactérie. Parallèlement pour un atome de

phosphore il y a 1 400 atomes d'oxygène dans le cosmos pour 25 millions

dans les océans et 72 dans une bactérie. Le nombre d'atomes de carbone

et d'azote, respectivement, pour un simple atome de phosphore est de 680

et 230 dans le cosmos, 974 et 633 dans les océans et 116 et 15 dans une

bactérie.

Puisque le phosphore est beaucoup plus rare dans l'environnement que

dans la vie, la compréhension du comportement du phosphore sur la Terre

primitive donne des indices sur l'origine de la vie.

La forme terrestre du phosphore

est un minéral appelé apatite. Quand il est mélangé à l'eau,

l'apatite donne de petites quantités de phosphate. Les chercheurs ont

essayé de chauffer l'apatite à très haute température en le combinant

avec divers composés étranges et très énergétiques, expérimentant

même des composés vphosphoreux inconnus sur Terre. Cette recherche n'a

pas expliqué la provenance du phosphore.

Pasek a commencé à

travailler avec Dante Lauretta, professeur auxiliaire de l'université

d'Arizona aux sciences planétaires, sur l'idée que les météorites sont la source du phosphore de la

Terre. Le travail a été inspiré par de précédentes expériences

de Lauretta qui ont prouvé que le phosphore est concentré sur les

surfaces métalliques qui ont été corrodées dans le Système solaire

auparavant.

Les météorites possèdent

des minéraux qui contiennent des phosphores. L'un des plus importants est

le phosphide fer-nickel qui est extrêmement rare sur Terre. Mais il est omniprésent dans les météorites, particulièrement les

météorites de fer.

Au cours

des recherches, Pasek révèle qu'ils ont trouvé un groupe entier de différents composés de phosphore,

dont un des plus intéressants était le P2-O7 (deux atomes de phosphore avec sept atomes d'oxygène), une des formes de

phosphate la plus biochimiquement utile, semblable à celle trouvée dans le triphosphate d'adénosine.

Les expériences précédentes ont formé le P2-07, mais à température élevée ou dans d'autres conditions extrêmes,

mais pas en dissolvant simplement un minerai dans l'eau à température

ambiante. Ceci permet d'extrapoler

légèrement où les origines de la vie ont pu se créer.

En cherchant la vie basée sur le phosphate, elle aurait

probablement dû éclore près d'une région d'eau douce où une météorite

était récemment tombée. Il est possible que ce fut une météorite de

fer, car elles ont 10 à 100 fois plus de phosphide

fer-nickel que d'autres météorites.

Il est possible que les météorites furent

critiques dans l'évolution de la vie en raison de certains minéraux, particulièrement le

composé P2-07 présent dans le triphosphate d'adénosine, lors de photosynthèse, en formant de

nouvelles liaisons de phosphate avec des produits organiques (les composés

contenant du carbone) et dans une variété d'autres processus

biochimiques.

Il faut bien se rendre

compte que pour qu'une météorite percute la Terre, il faut une ceinture

d'astéroïdes, riches en météorites de fer, perturbée par une planète

de la taille de Jupiter qui les précipite vers les planètes rocheuses à

l'intérieur du système.

Pasek a

relaté ses travaux le 24 août 2004 consacré à la "recherche

aujourd'hui" au 228e meeting national à Philadelphie de la Société

Chimique Américaine. Cette étude est placée sous le patronage de la

Nasa en astrobiologie, exobiologie et biologie évolutionnaire.

Spaceflightnow.com

Cassini

et la dernière correction de trajectoire

24/8/04

Cassini

a fait fonctionné son moteur pendant 51 minutes afin d'approcher Saturne

à 300 000 km. Cette manoeuvre était nécessaire pour que la sonde passe

à nouveau à travers les anneaux et qu'ensuite elle passe à 1 200 km de

Titan le 26 octobre 2004. Elle était éloignée de 9 millions de km de

Saturne et sa vitesse juste avant l'allumage du moteur était de 325 m/s

par rapport à Saturne. Cela signifie que Cassini est presque à l'arrêt, comparé à sa vitesse,

d'environ 30 km/s, lors de son insertion en orbite le 30 juin. Mais

elle reste tout même en orbite autour du Soleil à la même vitesse que

Saturne, soit 9,67 km/s.

C'est la 3e et

dernière correction de trajectoire avec allumage du moteur pendant une

longue durée. Le 30 juin, la durée fut de 97 mn pour l'orbite

d'insertion et 88 mn en décembre 1998 pour atteindre Jupiter.

Mars et

Clovis

18/8/04

Finalement

le rover Spirit en examinant les roches dans les " collines Colombia" a

trouvé la preuve que l'eau a complètement changé quelques roches dans

le cratère Gusev.

Spirit et son jumeau

Opportunity ont rempli leur mission après 3 mois de succès sur Mars (avril

2004). Les succès continuent à arriver lors de cette mission étendue. Ils

sont encore en bon état malgré quelques signes de fatigue. Sur Opportunity

l'appareil servant à abraser la roche à cesser de fonctionner, mais les

ingénieurs pensent trouver une solution. Il semblerait qu'un caillou soit

resté coincé entre les dents. Sur Spirit une roue se bloque, empêchant

certaines manoeuvres et créant une surchauffe sur l'arbre moteur.

D'une part,

Opportunity avait atterri près d'une roche exposée et a trouvé rapidement

la preuve d'un ancien corps ayant séjourné dans de l'eau salée. D'autre

part, après 6 mois de promenade à travers la plaine du cratère

Gusev, il a réussi à gravir une colline de 9 m de haut, où il a trouvé un

affleurement appelé"Clovis" (ci-contre) qui suggère que l'eau fut

présente dans Gusev. Clovis est la roche la plus modifiée rencontrée par

Spirit jusqu'à maintenant. C'est une partie d'un affleurement rocheux

localisé sur "West Spur" de "Columbia Hills" , à environ

3 km et à 55 mètres au-dessus du site d'atterrissage. La preuve aurait été faite que la composition de cette

roche fut modifiée par l'interaction avec l'eau a déclaré le Dr.

Steve Squyres de l'université Cornell, responsable des instruments des 2

rovers. Sur la plaine, des roches avec des couches et des veines apparentes

dues à l'effet d'un peu d'eau, furent découvertes. Avec "Clovis"

le changement est plus complet et plus profond, suggérant beaucoup plus

d'eau. La roche est plus molle que les roches basaltiques de la plaine après que le rover ait

creusé un trou facilement avec l'outil abrasif. Les preuves viennent de

l'analyse de la surface et de l'intérieur de "Clovis" par

l'analyseur de particules alpha du spectromètre à rayons X de Spirit et de

la découverte d'un niveau élevé de brome, de soufre et de chlore à

l'intérieur.

D'une part,

Opportunity avait atterri près d'une roche exposée et a trouvé rapidement

la preuve d'un ancien corps ayant séjourné dans de l'eau salée. D'autre

part, après 6 mois de promenade à travers la plaine du cratère

Gusev, il a réussi à gravir une colline de 9 m de haut, où il a trouvé un

affleurement appelé"Clovis" (ci-contre) qui suggère que l'eau fut

présente dans Gusev. Clovis est la roche la plus modifiée rencontrée par

Spirit jusqu'à maintenant. C'est une partie d'un affleurement rocheux

localisé sur "West Spur" de "Columbia Hills" , à environ

3 km et à 55 mètres au-dessus du site d'atterrissage. La preuve aurait été faite que la composition de cette

roche fut modifiée par l'interaction avec l'eau a déclaré le Dr.

Steve Squyres de l'université Cornell, responsable des instruments des 2

rovers. Sur la plaine, des roches avec des couches et des veines apparentes

dues à l'effet d'un peu d'eau, furent découvertes. Avec "Clovis"

le changement est plus complet et plus profond, suggérant beaucoup plus

d'eau. La roche est plus molle que les roches basaltiques de la plaine après que le rover ait

creusé un trou facilement avec l'outil abrasif. Les preuves viennent de

l'analyse de la surface et de l'intérieur de "Clovis" par

l'analyseur de particules alpha du spectromètre à rayons X de Spirit et de

la découverte d'un niveau élevé de brome, de soufre et de chlore à

l'intérieur.

Opportunity

a accompli une coupe transversale à travers les couches de roches exposées

sur la pente intérieure sud du cratère "Endurance". Les roches

examinées s'étalent des affleurements au bas du rebord à travers

des couches progressivement de plus en plus anciennes vers un affleurement

inférieur accessible appelé Axel Heiberg, d'après une île de

l'Arctique canadien. Selon

le Dr Ralf Gellert du Max Planck Institut de Chimie à Mayence en

Allemagne, Les concentrations de chlore ont triplés vers les couches

moyennes. Le magnésium et le soufre décline à peu près

parallèlement avec chacune des autres couches, suggérant que les deux

éléments peuvent avoir été dissous et retirés de l'eau.

Il ne faut pas oublier le succès d'une

collaboration active entre Européens et Américains. En effet, Spirit a

pu transmettre des données (42,6 Mégabits) grâce à Mars Express. Ces

tests ont démontré la possibilité de travailler ensemble pour la

transmission d'informations et d'images.

Les mêmes tests ont été effectués entre

les sondes Mars Odyssey et Mars Global Surveyor. Mars Odyssey a transmis

85 % des informations des 2 rovers, vers la Terre. http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA06772.jpg

Gros plan

sur Athènes

18/8/04

Il y a beaucoup de sites anciens,

tel l'Acropole, préservés dans la ville moderne d'Athènes. A l'époque

de la Grèce Antique, Athènes était un grand port méditerranéen dont

la domination cessa lors de la guerre du Péloponnèse en 431 - 404 BC.

Suivi une longue occupation d'armées étrangères, Athènes devint la

capitale de la république hellénique en 1834. Les

jeux olympiques de 2004 marque le retour des jeux modernes, qui

furent accueillis pour la première fois à Athènes en 1896. Les

astronautes de l'ISS9 ont photographié,

en juin 2004, les constructions pour les jeux olympiques, tels que le complexe olympique de zone côtière de Faliro et le complexe

olympique de Helliniko. L'image montre les montagnes (Mts. Aigeleos et Hymettos) sur

qui s'étendent à l'ouest et à l'est de la région urbaine d'Athènes. Cependant, les régions

plus claires au nord de l'image indiquent que le terrain a été remanié

pour causes de nombreux travaux.

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/ISS009-E-11537_lrg.jpg

Cette

image fut acquise avec un appareil Kodak K60C équipé d'un objectif de

400 mm fourni par Earth Observations Laboratory, Johnson Space Center. Le

programme spatial supporte le laboratoire Kodak pour aider les astronautes

à prendre des images de la Terre de grande valeur scientifique et pour le

public et rendre ces photos en diffusion libre sur le web. D'autres images

sont accessibles à la NASA/JSC Gateway to Astronaut

Photography of Earth.

7 Octobre 2002

Cette image

en haute résolution prise à bord de l'ISS montre les ruines historiques

d'Athènes. Nous distinguons l'Acropole (plan)

dont certains détails sont visibles (Parthénon, Odeum d'Herodes Atticus).

Les astronautes ont utilisé un appareil photographique digital équipé

d'objectif de 400 mm et doubleur de focale. Ils apprennent à compenser le

défilement sur un repère malgré la vitesse de 8 km/s de l'ISS. Ainsi,

ils obtiennent des photos de plus grande résolution. Les images obtenues,

avec 6m ou moins de résolution, sont devenues rapidement les images les

plus populaires de la NASA, à charger par le public.

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/ISS005-E-16846.jpg

Saturne et

2 nouveaux satellites

16/8/04

Cassini a découvert 2 nouveaux satellites

de Saturne. Ce sont les plus petits découverts dans le monde saturnien.

Ils ont respectivement 3 km et 4 km de large. Ils se trouvent à 194 000

km et 211 000 km du centre de Saturne et entre 2 autres satellites Mimas

et Encelade. Leur noms provisoires est de S/2004S1 et S/2004S2. L'un d'eux

S/2004S1 peut être un objet repérer sur une image de Voyager, il y a 23

ans et qui fut appelé S/1981S14.

Chandra et Abell 2125

16/8/04

Une image du télescope X Chandra révèle un complexe de plusieurs nuages

galactiques de gaz chaud en train de fusionner. La résolution

exceptionnelle de Chandra rend possible la vision des différentes

galaxies dans des nuages massifs de gaz chaud. Un des nuages, qui enveloppe des centaines de galaxies, a une

concentration extraordinairement basse en atomes de fer, indiquant qu'il est

dans les premières phases de l'évolution de l'amas. Pour les

scientifiques cette aubaine leur permet d'étudier un chaud nuage

galactique avant qu'il ne soit pollué par les galaxies.

Ce complexe, connu sous le nom d'Abell 2125, est situé à 3 milliards al

de la Terre et est regardé 11 milliards d'années après le Big bang,

période à laquelle, selon les chercheurs, plusieurs amas de galaxies se

seraient formées.

L'image d'Abell 2125

montre plusieurs énormes nuages ovales de gaz à plusieurs millions de

degrés provenant ensemble de différentes directions. Ces nuages de gaz

chaud, chacun pouvant contenir des centaines de galaxies, apparaissent

être en train de fusionner pour former un simple amas de galaxies. Les

données recueillies par Chandra et le radio télescope VLA (Very Large

Array) prouvent que plusieurs galaxies, dans le

noyau de l'amas Abell 2125, sont dépouillées de leur gaz, tandis qu'elles tombent

dans le gaz chaud à haute pression environnant. Ce dépouillement

enrichit le gaz du coeur de l'amas en éléments lourds, tel que le fer.

Le gaz du nuage primitif, qui est immobile à plusieurs millions

d'années lumières du centre de l'amas, est remarquablement pauvre en

atomes de fer. Ce nuage anémique doit être

le début d'une étape évolutive. Les atomes de fer produits par des

supernovae incluses dans les galaxies, doivent être immobiles dedans ou

autour des galaxies, peut-être sur dans des grains de poussières pas

bien amalgamés avec le gaz émis, observé en rayonnement X.

Avec le temps, comme les amas fusionnent avec

d'autres amas et que la pression des gaz chauds s'accroît, les grains de

poussières sont dirigés vers les galaxies, mélangés aux gaz chauds et

détruits en libérant les atomes de fer.

La construction d'amas galactiques

entreprise pas à pas, prend des milliards d'années. Le temps exact

dépend de plusieurs facteurs, comme la densité des sous-amas et leur

proximité, le taux d'expansion de l'univers, la quantité de matière

sombre et d'énergie noire. La formation

d'amas implique également des interactions complexes entre les galaxies et le gaz chaud

pouvant déterminer finalement l'avenir des grandes galaxies dans l'amas.

Ces interactions déterminent comment les galaxies

contiennent leur gaz, carburant nécessaire à la formation d'étoile.

Les observations d'Abell 2125 fournissent un

rare aperçu dans les étapes précoces du processus.

Frazer Owen (National Radio Astronomy Observatory)

et Michael Ledlow

(Gemini Observatory) sont les co-auteurs de cet article à paraître dans

Astrophysical Journal. Chandra

a observé Abell 2125 avec le spectromètre à images CCD, le 24 août

2001 pendant environ 22 heures.

Cosmos 1, satellite à voile

15/8/04

Avec

la réception de ses systèmes électroniques, Cosmos 1, le premier

satellite à voile du monde, a achevé une étape critique vers un

lancement prévu depuis Mourmansk pour la fin de cette année (fin

novembre) ou le début de l'année prochaine. Le lancement sera

effectué à partir d'un missile balistique reconverti, Volna, tiré à

partir d'un sous-marin, dans la mer de Barentz.

Le but de

ce vol d'un type nouveau, est de contrôler une voile solaire dans

l'espace. La navigation solaire est la seule technologie connue qui

pourra, un jour, permettre le vol interstellaire.

Une voile

solaire n'est pas faite pour être gonflée par le vent, mais elle se

déplace sous la pression permanente des particules éjectées du Soleil,

à des vitesses de plusieurs millions de km/h, qui constituent le

vent solaire. Une fois mise en orbite terrestre, la voile sera déployée par

des tubes gonflables, qui étirent la voile et rendent la structure rigide.

Cosmos 1 est constitué de 8 pales configurées comme un moulent à vent

géant. Ces pales tournent comme celles d'un hélicoptère et reflètent

la lumière dans toutes les directions. Ceci permet à la voile de changer

de direction, suivre le Soleil et contrôler l'attitude de la sonde

spatiale. Chaque aile mesure 15 m de long et est fabriquée en feuille

mince d'aluminium (5 µm) renforcées de mylar (le 1/4 d'un sac

poubelle).

Si Cosmos 1

est un succès, il sera visible à l'oeil nu sur toute la planète et

constituera un espoir pour les voyages à grandes distances. Mais

n'oublions pas que l'énergie solaire varie comme l'inverse du carré de

la distance. Ainsi sur l'orbite de Pluton, l'énergie reçue est 900 plus

faible qu'au niveau de la Terre. Cosmos 1 est un projet de la Planetary

Society, sponsorisé par les studios Cosmos.

Amas

globulaires

15/8/04

Il y aurait

environ 200 amas globulaires en périphérie de la Voie Lactée. Mais les

chercheurs pensent qu'elle en contenait beaucoup plus autrefois. Selon la théorie

de la formation des galaxies, elles se sont agrandies en absorbant des

galaxies naines et des amas d'étoiles. Parfois, il semble que la proie malheureuse n'est pas entièrement

engloutie, mais dépouillée de ses couches externes pour laisser la place

à un noyau. Les nouvelles recherches de Paul Martini (Harvard-Smithsonian

Center for Astrophysics) et de Luis Ho (Observatories of the Carnegie

Institution of Washington) montrent que quelques amas globulaires peuvent

être les restes de galaxies naines qui furent dépouillées de leurs

étoiles extérieures laissant à la place le noyau galactique. Martini et

Ho dévoilent leurs résultats dans l'édition du 20 juillet 2004 de

"The Astrophysical Journal". Leurs résultats

suggèrent un lien important, bien qu'étonnant, entre les plus grands

amas globulaires et les plus petites galaxies naines. Pour Martini,

les amas d'étoiles et les galaxies sont

structurellement différents, les amas d'étoiles sont, par exemple, beaucoup plus

concentrés au centre et ainsi les mécanismes qui les forment, devraient être tout à fait différents.

L'identification des amas d'étoiles dans la même gamme de masse que les galaxies est une étape très importante

pour comprendre comment les deux types d'objets se formèrent.

Pour leurs

investigations, l'équipe a étudié 14 amas globulaires dans la grande

galaxie elliptique du Centaure A (NGC 5128) avec le grand télescope

Magellan du Carnegie's Las

Campanas Observatory au Chili,

de 6,5 m de diamètre. Et Martini de

continuer en déclarant que l'essence de leurs résultats réside dans le

fait que ces 14 amas globulaires sont 10 fois plus massifs que les plus

petits amas orbitant autour de notre Galaxie et quel que soit le processus

qui les a fabriqués, pouvant donner des objets vraiment énormes, cela

commence par les plus petites galaxies.

Martini précise également

que la découverte récente d'un trou noir, suspecté être de masse

intermédiaire dans l'amas globulaire connu sous le nom de G1, situé dans

la galaxie d'Andromède, offre davantage de preuves reliant les amas globulaires aux galaxies naines.

La présence d'un trou noir, classé de modéré, est plus compréhensible

s'il occupait par le passé le centre d'une galaxie naine (une galaxie qui a perdu ses étoiles externes

en raison de la gravitation d'Andromède), ne laissant seulement qu'une ombre de

lui-même.

Ho, un co-découvreur du trou noir

dans G1, ajoute qu' un des résultats étonnant est que le trou noir obéit

à la même corrélation entre la masse du trou noir et la masse de la

galaxie hôte qui a été bien établi pour les trous noirs super massifs

au centre des grandes galaxies. Ce résultat étonnant est plus compréhensible si G1 était par le

passé le noyau d'une plus grande galaxie. D'où la question de savoir si

dans Centaurus A certains amas contiennent également un trou noir.

Bien que la

plupart des amas de notre Galaxie soient beaucoup plus petits que ceux de

Centaurus A, les plus grands amas globulaires (tel l'amas d'étoiles

d'oméga Centauri) rivalisent avec ceux des galaxies elliptiques. Les

similitudes entre les amas globulaires massifs dans les deux galaxies

peuvent diriger vers des mécanismes de formations similaires. Les futures études de ces

amas les plus massifs exploreront les liens entre les processus de formation

d'amas d'étoiles et des galaxies.

Centaurus A

se situe à 12,5 millions d'al de nous. Elle mesure 65 000 al de large et

est beaucoup plus massive que la Voie Lactée et Andromède réunies.

Centaurus A possède environ 2 000 amas globulaires, plus que dans le

Groupe Local. De récentes observations du télescope Spitzer ont

découvert la preuve qu'elle a fusionné avec une galaxie spirale, il y a

environ 200 millions d'années.

Exoplanètes et AU Mic

15/08/04

Le Dr. Michael Liu, un astronome à l'institut d'astronomie de

l'université d'Hawaï a acquis des images de haute résolution d'une

étoile voisine, AU Mic (Microscope) en utilisant le grand télescope IR

du monde: Keck II. A une distance de 33 al, AU Mic est l'étoile la plus

proche possédant un disque de poussières dont les chercheurs le

soupçonnent abriter des planètes naissantes. Le

disque de AU Mic est à 25 à 40 UA de l'étoile centrale,

soit 3 à 7 milliards de km. Ce sont des distances correspondantes, dans

notre Système solaire, aux orbites de Neptune et Pluton.

AU Mic est

une pâle étoile rouge, avec seulement la moitié de la masse du Soleil

et ne rayonnant que le dixième de son énergie. Des études précédentes

montrèrent que AU Mic serait âgée de 12 millions d'années, une époque

que les chercheurs pensaient être propice à la formation d'étoiles. En

comparaison, notre Soleil est âgé de 4,6 milliards d'années, soit 400

fois plus vieux et la formation des planètes est terminée depuis

longtemps.

Les

résultats sont depuis le 12 août en ligne sur Science Express et

paraîtront dans l'édition de septembre de Science.

Navette

spatiale et les modifications

15/8/04

La NASA

annonce dans le Houston Chronicle que le premier des réservoirs de carburant modifiés

du Shuttle sera prêt en novembre à Michoud, Los Angelès. Une fois

que le réservoir sera déclaré bon pour le vol, il n'y aura aucun

morceau d'isolant supérieur à la taille d'un hamburger susceptible de

percuter la Navette. Les modifications ont été longuement étudiées

afin qu'aucun morceau ne vienne à nouveau provoquer les dégâts qui ont

entraîné la perte de Columbia le 1 février 2003.

La NASA transportera le premier des réservoirs modifiés en chaland

au centre spatial Kennedy en Floride où il sera accouplé à la navette

Discovery. Le premier décollage est prévu pour Mai 2005.

|