|

Génésis

13/09/04

Les

scientifiques sont encouragés par ce qu'ils ont trouvé à l'ouverture des boîtiers. Ils pensent pouvoir réaliser la plupart des objectifs

scientifiques.

Rover martien

Zoé

12/09/04

Tandis que les rovers Spirit et Opportunity de

la Nasa continuent à avancer lentement à travers le désert martien, sur

Terre, un groupe de scientifiques se préparent à envoyer Zoé, un prototype

du nouveau rover, faire une randonnée dans le désert chilien. Spirit

et Opportunity cherchent de l'eau et Zoé cherchera les signes de la

vie.

Tandis que les rovers Spirit et Opportunity de

la Nasa continuent à avancer lentement à travers le désert martien, sur

Terre, un groupe de scientifiques se préparent à envoyer Zoé, un prototype

du nouveau rover, faire une randonnée dans le désert chilien. Spirit

et Opportunity cherchent de l'eau et Zoé cherchera les signes de la

vie.

Le

désert chilien de l'Atacama est le plus sec du monde. Dans des zones

proches des côtes du Pacifique, une poignée de bactéries et de lichen

essaient difficilement de survivre dans une brume salée et humide, parfois

mise en mouvement par l'océan.

Mais aucune vie ne pas subsister dans l'intérieur, qui ne reçoit que

quelques millimètres de pluie par décennie.

Saturne, un nouvel anneau

9/9/04

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/small-moons/images/PIA06113.jpg

Sur cette image

un nouvel anneau, S/2004 1 R,

a été repéré sur l'orbite d'Atlas, un des satellites de Saturne,

entre les bords des anneaux A et F. Il serait situé à 138 000 km du

centre de Saturne et ferait 300 km de large.

De plus un examen

plus poussé laisse entrevoir un ou 2 satellites supplémentaires provoquant

des torsions de l'anneau F. Un objet a déjà était remarqué par le Dr Carl

Murray proche du bord extérieur de l'anneau F, à l'intérieur de l'orbite de

Pandora. Les scientifiques ne savent pas encore si c'est un petit satellite ou

un bloc provisoire en vadrouille. Son diamètre est estimé à 4 ou 5 km. Il

est situé à 1 000 km de l'anneau F, l'anneau le plus extérieur de Saturne.

Sa distance approximative par rapport au centre de Saturne est de 141 000 km

et à moins de 300 km de l'orbite de Pandora. Il a été provisoirement

appelé S/2004 S3 (ci-dessous). Son comportement orbital (traversée de l'anneau F 5 h plus

tard) pourrait suggérer la présence d'un ou plusieurs autres objets. Cet

objet a déjà était baptisé S/2004 S4 et serait de taille similaire à

2004S3.

http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/small-moons/images/PIA06115.jpg

Cassini a photographié les

anneaux avec sa caméra munie de l'objectif grand angle, le 1 juillet 2004,

lors de la traversée des anneaux. La résolution maximale est de 7 km/pxl. La

région qui sépare l'anneau A du B s'étend sur plus de 3 500 km. Le

traitement de cette image permet de bien voir cet anneau très fin juste

au-delà du bord de l'anneau A et sur l'orbite d'Atlas (indiquée en rouge sur

l'image de droite). Prométhée (102 km de diamètre) est visible proche de

l'anneau F est bas et à gauche de l'image.

Mars et l'eau

8/9/04

Les observations des 2 rovers qui ont atterri

sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura

recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des

chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du

laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars

Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant

le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau

superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande

que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.

Les observations des 2 rovers qui ont atterri

sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura

recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des

chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du

laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars

Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant

le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau

superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande

que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.

En mars, les instruments d'Opportunity ont

balayé la zone d'atterrissage de Meridiani Planum, confirmant que les roches

d'affleurement sont riches en hématite,

un minéral d'oxyde de fer, ainsi qu'en sulfates, tous les deux ne se

formant qu'en interaction avec de l'eau.

La sonde européenne avait déjà quelques semaines auparavant trouvée de

l'eau dans les régions polaires sud.  En utilisant Thémis pour étudier

les émissions thermiques et les images des sondes orbitant autour de Mars,

Hynek montra que ces affleurements rocheux s'étendent sur plusieurs km au

nord, à l'est et à l'ouest. Une

grande inertie thermique indique une prédominance de gros blocs rocheux, qui

se réchauffent plus lentement le jour et se refroidissent plus lentement la

nuit. De plus faible inertie thermique sont provoquées par des fines particules

qui se réchauffent et se refroidissent plus rapidement. Hynek

pense que les affleurements du site d'atterrissage sont le résultat de

dépôts marins, la quantité d'eau a dû être assez profonde et persister

assez longtemps pour obtenir une couche de sédiments de plus de 500 m

d'épaisseur . Pour que cela puisse se produire, il a fallu que le climat fut

différent et se soit prolongé pendant très longtemps.

En utilisant Thémis pour étudier

les émissions thermiques et les images des sondes orbitant autour de Mars,

Hynek montra que ces affleurements rocheux s'étendent sur plusieurs km au

nord, à l'est et à l'ouest. Une

grande inertie thermique indique une prédominance de gros blocs rocheux, qui

se réchauffent plus lentement le jour et se refroidissent plus lentement la

nuit. De plus faible inertie thermique sont provoquées par des fines particules

qui se réchauffent et se refroidissent plus rapidement. Hynek

pense que les affleurements du site d'atterrissage sont le résultat de

dépôts marins, la quantité d'eau a dû être assez profonde et persister

assez longtemps pour obtenir une couche de sédiments de plus de 500 m

d'épaisseur . Pour que cela puisse se produire, il a fallu que le climat fut

différent et se soit prolongé pendant très longtemps.

Spirit a atterri dans le cratère Gusev le 4 janvier 2004 et Opportunity, son

jumeau, sur Meridiani Planum, à l'opposé de Gusev, le 25 janvier 2004.

Les Antennes

8/0/04

Après le

satellite européen ISO, en 1996, qui découvrit que les étoiles se

formaient majoritairement en dehors des noyaux, le satellite a

redécouvert les résultats des européens il y a près de 10 ans.

Credit: NASA/JPL-Caltech/Z. Wang (Harvard-Smithsonian

CfA); Visible: M. Rushing/NOAO

http://ipac.jpl.nasa.gov/media_images/ssc2004-14a_small.jpg

Cette image en

fausse couleur du télescope spatial Spitzer révèle les populations cachées

d'étoiles naissantes cachées au coeur de la collision de 2 galaxies, connue

sous le nom des : Antennes. Ces 2 galaxies de leur vrai nom NGC 4038 et NGC 4039 sont localisées à 68 millions d'années-lumière de nous. Elles se sont

percutées au cours de ces 800 millions dernières années. La rencontre ne

représente pas la mort, mais la vie. Les dernières observations de Spitzer

nous offrent un instantané de la formation d'étoiles déclenchée en cours de cette collision, en particulier à

l'emplacement où les deux galaxies se rencontrent. Lorsqu'elle fusionnent,

elles produisent des flots d'étoiles massives et des nuages de poussières

très sombres. Les yeux de Spitzer, guidés par la chaleur, ont débusqués

des populations d'étoiles nouvellement créées.

L'image composite est

un mélange d'images IR de Spitzer et visibles, du télescope du Parc National

de Kitt Peak à Tucson, Arizona. Nous voyons les étoiles des 2 galaxies en la

lumière visible (vert et bleu) et en rouge, les images IR des nuages de

poussières interstellaires, chauffées par les étoiles naissantes.

Les 2 noyaux, ou

coeurs des galaxies fusionnantes, apparaissent comme des zones de couleur

blanc-jaune, l'une au-dessus de l'autre. Les nuages les plus brillants,

sièges de formation d'étoiles, se situent à gauche des noyaux, dans la

région du chevauchement.

L'image, en

haut et à droite, montre l'image de Spitzer. Cette photo a été prise par la

caméra infrarouge et est une combinaison de lumière infrarouge s'étendant de 3,6

microns (bleu) à 8,0 microns (rouge). L'émission de poussière (rouge) est la

caractéristique le plus importante de cette image. La lumière des étoiles a été systématiquement

soustraite des données de longueur d'onde les plus longues (rouges) pour

accroître le rôle de la poussière.

L'image en lumière

visible, en bas et à droite, montre les vraies couleurs, prise par Spitzer.

Ici, nous contemplons une vue très différente, avec des sites de formation

d'étoiles noyés dans des nuages de poussières, très sombres.

A travers le ciel,

les astronomes ont découvert plusieurs collisions de galaxie ou interactions

galactiques, montrant les disques spiraux étirés, vrillés par leur gravité

mutuelle au passage de l'une à proximité de l'autre. Les distances

impliquées sont immenses et les échanges s'effectuent à l'échelle des

changements géologiques terrestres. Les observations de tels événements,

combinés avec des modèles calculés par de puissants ordinateurs, prouvent

que souvent les galaxies fusionnent pour former une simple galaxie, plus

grande et de forme sphérique.

Sur les images de

Spitzer, le bleu représente la longueur d'onde de 3,6 µm, le vert celle de

4,5 µm et enfin le rouge celle de 5,8 à 8 µm. Sur l'image composite le bleu

représente la longueur d'onde de 440 nm, le vert celle de 700 nm et enfin le

rouge celle de 8 µm. Les images furent prises le 24 décembre 2003.

L'abondance

d'articles écrits sur Spitzer au cours de sa première année, dont nous

fêtons l'anniversaire aujourd'hui, montrent combien ce télescope était

attendu et qu'il répond à un besoin du monde scientifique. Il ouvre une

nouvelle fenêtre sur un univers qui nous était interdit jusqu'à maintenant:

le monde infrarouge. La naissance d'étoiles fut le sujet de nombreuses

théories. Grâce à Spitzer, elles seront confirmées ou infirmées. La

collision de galaxies jouent un rôle majeur dans l'histoire de l'univers.

Dans quelques millions d'années, notre Galaxie, la Voie Lactée, fusionnera

avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'observation des Antennes nous

montrent comment le sort de notre galaxie va évoluer à l'avenir.

Information sur Spitzer : http://www.spitzer.caltech.edu.

Genésis, la mission et

l'échec

8/09/04

ECHEC au retour. Le parachute ne s'est

pas ouvert, selon l'agence Reuters. ECHEC au retour. Le parachute ne s'est

pas ouvert, selon l'agence Reuters.

La sonde Génésis (210 kg) s'est écrasée

dans le désert de l'Utah. Le déploiement du parachute ne s'est pas

effectué. On ne sait pas encore dans quel état se trouve la capsule.

Les équipes de recherches sont sur place.

Les scientifiques devraient

attendre 10 ans pour finalement étudier des particules solaires si le

feu vert, pour fabriquer une nouvelle sonde, était donné aujourd'hui.

Mais l'espoir subsiste pour la récupération les précieuses particules (400 µg de

protons, électrons et atomes solaires, ce qui représentent des milliards

d'atomes).

http://www.nasa.gov/images/content/64708main5_genesis_ground_300.jpg

Cette expérience

qui avait comme toutes les missions sa part de risques, ne sera pas perdue,

selon les spécialistes. En effet, le site d'atterrissage avait été

choisi pour sa friabilité. La sonde en s'enfonçant de la moitié de

son diamètre, a pénétré dans ce sol à la vitesse de 311 km/h (~100

m/s), ce qui représente une décélération d'un peu plus de 75 g (75 fois la

gravité terrestre). Il s'avère qu'elle était prévue pour résister

à 75 g. Après analyses, il semblerait que les particules solaires,

enfermées dans une gélatine, ne seraient pas polluées par

l'environnement terrestre. Tout espoir est permis, ce n'est pas un

échec scientifique, si c'est un échec aéronautique. Il faut se

souvenir que la technique utilisée est vieille de presque 50 ans (voir

ci-dessous). Donc l'origine du problème est peut-être à chercher dans

un excès de confiance. Pourquoi aucun des 2 parachutes ne s'est ouvert

?

http://science.nasa.gov/headlines/y2004/images/genesisreentry/fireball_med2.jpg

Des

centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui

pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le

retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9

est attendue au-dessus du Nevada.

Des

centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui

pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le

retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9

est attendue au-dessus du Nevada.

Une

vingtaine de scientifiques auront pris place dans un NKC 135 de l'US Air FORCE

équipé pour l'occasion d'une batterie de télescopes et de spectromètres

pointés sur la vingtaine de hublots disponibles. Dans les années passées,

cet avion a servi pour l'observation des Léonides. Cette fois, les chercheurs

espèrent visualiser l'onde de choc à l'avant de la capsule. En effet, le

frottement des couches denses de l'atmosphère, à 40 000 km/h (11 km/s)

provoque la naissance d'un plasma. Ce phénomène est mal connu.

Les astrobiologistes sont aussi intéressés car les météorites d'une taille

de 1 m (identique à Génésis) percutent plusieurs fois par an, la haute

atmosphère de la Terre, apportant sur Terre de la matière organique. Ces

molécules survivent-elles à cette entrée ? Peuvent-elles réagir avec notre

atmosphère ? Ont-elles pu réagir avec les gaz atmosphériques

dans le chaudron de leur propre onde choc, pour créer de nouveaux matériaux d'importance

biologique ? Autant de questions, dont les scientifiques

voudraient que Génésis apporte une réponse. Une équipe française

participe au projet. Il s'agit de celle de Bernard Marty du centre de

recherches pétrographiques et géochimiques du CNRS de Nancy. Elle est l'une

des meilleures équipes du monde pour effectuer des analyses nécessitant une

très grande sensibilité dans des conditions d'extrême

propreté.

La rentrée

de Génésis peut être le prélude d'un événement d'importance capitale.

La sonde reviendra suspendue à un parafoil pour que la descente soit

suffisamment lente afin de permettre aux pilotes de l'hélicoptère de

l'attraper. Un retour sur Terre serait catastrophique, l'impact l'endommagerait

et contaminerait les précieuses poussières.

La capsule déploiera son parachute

vers 32 000 m au-dessus des vastes plaines de la zone d'essai de l' US Air

Force dans l'Utah. En attente, 30 000 m plus bas, 2 hélicoptères et leurs

équipages. Il s'écoulera 18 mn pour que la capsule atteigne la zone

d'attente. Pour les pilotes ce sera la fin d'une campagne d'essai qui aura

débuté en 1999.

La récupération

en plein vol d'une capsule provenant de l'espace n'est pas une nouveauté.

Dans les années 60, des avions de l'US Air Force ont récupéré plus

de 300 capsules contenant les films des premiers satellites

espions. A la fin des années 50, les Américains avaient essayé de mettre au

point un système de transmissions à large bande pour conserver la haute

définition permettant de voir les détails imperceptibles, nécessaires aux

militaires. C'est surtout après l'affaire de l'U2 de Powels que le besoin se

fit sentir. Avec cette histoire, les russes avaient prouvé aux américains

qu'ils ne pouvaient plus survoler leur territoire en toute impunité comme

auparavant. Mais les technologies électroniques, qui commençaient à

utiliser les transistors et quelques circuits intégrés simples, ne pouvaient

pas permettre de rapatrier vers la Terre des images prises en orbite basse. Pour

palier à ce manque, ils utilisèrent le système Corona. Après avoir filmé

le paysage d'une manière traditionnelle, le film était ensuite mis dans une

capsule, puis expédié sur Terre. Le retour s'effectuait en parachute. Un

avion était chargé de la récupération.

http://genesismission.jpl.nasa.gov/images/lagrange_full.jpg

Tandis que

Génésis est en orbite autour du point L1 (à 1,5 millions de km

de la Terre), un des 5 points Lagrange entre la terre et le soleil où la pesanteur des

deux corps est équilibrée, elle rassemble des particules du vent solaire

sur des plaquettes particulièrement conçues de grande pureté. Après

3 ans, les collecteurs témoins retourneront sur Terre à 11 km/s, le 8 septembre

2004 à 17h52mn46 heure française.

http://genesismission.jpl.nasa.gov/mission/images/lagrangemap.gif

A 1 mois du retour historique de Génésis, rapportant des échantillons

en provenance de l'espace, la 20e correction de trajectoire a parfaitement

réussi. Ce sera la première récupération en vol depuis les missions

Apollo. Le 9 août 2004, à 12 h TU, Génésis a mis en route son

moteur de 90 grammes de poussée pendant 50 minutes, afin de modifier sa

vitesse de 1,4 m/s. La manoeuvre a requis 500 g de monopropellan

d'hydrazine.

A 1 mois du retour historique de Génésis, rapportant des échantillons

en provenance de l'espace, la 20e correction de trajectoire a parfaitement

réussi. Ce sera la première récupération en vol depuis les missions

Apollo. Le 9 août 2004, à 12 h TU, Génésis a mis en route son

moteur de 90 grammes de poussée pendant 50 minutes, afin de modifier sa

vitesse de 1,4 m/s. La manoeuvre a requis 500 g de monopropellan

d'hydrazine.

Génésis a été lancée en août

2001 pour capturer des échantillons provenant à 99 % du Système solaire,

donc du Soleil. Les échantillons de particules composant le vent

solaire, collectés sur des plaquettes ultra-pures d'or, de saphir, de silicium et

de diamant, seront retournés pour être analysés par des scientifiques.

Ils en attendent des informations capitales sur la composition du Soleil

et pour être sur les origines du Système solaire.

Les équipages

d'hélicoptères et les ingénieurs de la mission préparent activement le

retour programmé pour le 8 septembre 2004. A cette date, Génésis (250

kg et 1,5 m) larguera la capsule contenant les échantillons (400 µg de

protons, électrons et atomes solaires, ce qui représentent des milliards

d'atomes). Elle rentrera dans

l'atmosphère terrestre et sera freinée par un parachute (déploiement du

parachute à 30 000 m et un autre à quelques milliers de mètres du sol).

Un

hélicoptère récupérera l'ensemble en plein vol à l'aide d'un grappin

au bout d'un filin de 120 m. Ce système de

récupération évite d'autres solutions plus onéreuses. Les pilotes de 2

hélicoptères chargés de la récupération dans le désert de l'Utah, sont des anciens militaires

et spécialistes d'acrobaties à Hollywood .

Les échantillons seront stockés et catalogués dans

des salles blanches ayant moins de 10 particules par cm3 et seront mis à la disponibilité de la communauté scientifique.

Génésis a collecté

des poussières des couches supérieures du Soleil, qui auraient la

composition de la nébuleuse primitive, pendant suffisamment longtemps et le samedi 7 août, une

des dernières collectes s'est effectuée juste au-delà de l'orbite lunaire. Le 6

septembre 2004, Génésis sera à nouveau proche de l'orbite lunaire pour

cette fois revenir vers la Terre et ramener ses échantillons. Le dernier

retour d'échantillons fut lors d'Apollo 17 en décembre 1972.

Un survol de la Terre s'est produit le samedi 1er mai à environ

10:00 heure française, à une altitude de 386 000 kilomètres, juste au delà de l'orbite

lunaire. A ce moment-là, le vaisseau spatial voyageait à une vitesse

relative, par rapport à la Terre, de 1,26 kilomètres par seconde.

http://www.jpl.nasa.gov/genesis/mission/return_image.html

http://genesismission.jpl.nasa.gov/educate/kitchen/resource/factsheets/missionoverview.pdf

Objets

de Kuiper (KBO), 2004DW, Sedna et Quaoar

5/9/04

Pourquoi a-t-on beaucoup parlé de Sedna, pas de DW 2004 et peu de

Quaoar? Pourtant l'intérêt est le même pour ces 3 mondes nouvellement

découverts. Les 2 premiers furent découverts aux mêmes dates et tous

les 3 se situent dans la ceinture de Kuiper, appelée aussi ceinture de

Edgeworth-Kuiper et aussi ceinture transneptunienne.

La

ceinture de Kuiper est la région habitée par des petits mondes de

roches et de glace appelés "Objets de la Ceinture de Kuiper

ou Kuiper Belt Objects (KBO)

en anglais, qui s'étend au-delà de Neptune à plus de 7

milliards de km, dont Pluton

en serait la limite inférieure et peut-être un membre. Autrefois les

astronomes pensaient y découvrir la 10e planète. L'idée de cette 10e

planète viendrait du fait que la loi de Titius-Bode

appliquée pour découvrir Pluton, semblait indiquer une planète

au-delà. C'est l'astronome Kuiper qui émit le premier l'idée

que la 10e planète pourrait être plutôt des multiples objets formant

une ceinture. Elle serait

similaire à la ceinture des astéroïdes, une région de débris

rocheux entre Mars et Jupiter. Cependant, elle contiendrait 100

fois plus de matériaux que tous les astéroïdes réunis. Cet endroit

contient des milliards d'objets allant de quelques kilomètres jusqu'à

plus de 1 000 km de diamètre. Depuis 1992, plus de 1 000 objets furent

répertoriés, dont 5 de plus de 1 000 km de diamètre.

Les

astronomes ayant étudié sa structure, un mystère a été dévoilé.

Comme la plupart des planètes du Système solaire, la ceinture de

Kuiper a été formée à partir de petits objets que se sont accrétés

lors de collisions. Pour que ce processus se soit produit

dans les régions éloignées, au delà de Neptune, la ceinture de

Kuiper devrait contenir plus de 10 fois la quantité de matière contenu

par la Terre. Cependant, les observations de cette région prouvent qu'elle contient actuellement

environ un dixième de la masse de la Terre, ou moins.

Une question

que beaucoup de personnes se posent: pourquoi de telles découvertes de

planétoïdes aujourd'hui ? La réponse est simple: grâce aux progrès

technologiques. Autrefois, le télescope était limité par ses

performances optiques et photographiques. Clyde Tombaugh a découvert

Pluton en regardant des plaques photographiques et il pensa que la 10e

planète serait sa prochaine découverte, en vain. Aujourd'hui les

caméras CCD possèdent une sensibilité beaucoup plus grandes et elles

sont accompagnées du traitement informatique qui utilise les puissants

et les plus récents ordinateurs pour l'analyse des clichés obtenus par

des télescopes plus performants que ceux des années d'avant guerre.

Ces améliorations ont permis de détecter des objets plus petits, plus

sombres et plus lointain, qu'il y a 5 ans. Les capteurs CCD utilisés

actuellement possèdent 172 millions de pixels et ils sont montés sur

des télescope robotisés qui sont capables de détecter le moindre

objet nouveau, par rapport à une carte pré-établie.

Contrairement aux mesures directes effectuées par les télescopes, la

plupart des diamètres furent évalués en mesurant la température des

objets et en déduisant une taille à partir de leur albédo, la réflectivité

lumineuse des KBO. De telles estimations sont moins fiables que les

mesures directes des télescope et surtout d'Hubble en attendant James

Webb dans 10 ans.

2004 DW

Découvert le 17 février

2004, lors d'une surveillance automatisé à l'institut de technologie

de Californie à Pasadena (Caltech)

avec la caméra

Palomar QUEST et le Télescope

Samuel Oschin de 1,2 m sur le Mont

Palomar en Californie du sud, les observations préliminaires suggérèrent

que DW 2004 ait un diamètre supérieur à 1 800 km, le faisant ,à

cette période, l'objet de Kuiper le plus gros jamais découvert. C'est

l'équipe, composée des astronomes Mike

Brown (Caltech), Chad

Trujillo (Gemini

Observatory) et David Rabinowitz (université

de Yale), qui découvrit Quaoar en

2002, qui est à l'origine de cette nouvelle découverte.

Avec une taille estimée entre

840 km et 1 800 km (peut-être > 1 600 km), il peut être plus grand que Quaoar dont elle est

évaluée de 1 000 km et 1 400 km de diamètre (peut-être 1 250 km).

S'il est à l'extrémité supérieure de la zone d'incertitude, alors 2004 DW

serait le plus grand de n'importe quel autre objet avéré autour du Soleil

au-delà de Pluton (2 300 km de diamètre), qui fut découvert en 1930.

Il pourrait être plus grand que Charon (1 300 km de diamètre), le

satellite de Pluton. Son orbite est supérieure en moyenne de 2, 4

milliards de km à celle de Pluton. Il serait de couleur très sombre et

très froid (<< - 200°). Pour mémoire la Lune mesure 3 476 km de

diamètre.

Avec une taille estimée entre

840 km et 1 800 km (peut-être > 1 600 km), il peut être plus grand que Quaoar dont elle est

évaluée de 1 000 km et 1 400 km de diamètre (peut-être 1 250 km).

S'il est à l'extrémité supérieure de la zone d'incertitude, alors 2004 DW

serait le plus grand de n'importe quel autre objet avéré autour du Soleil

au-delà de Pluton (2 300 km de diamètre), qui fut découvert en 1930.

Il pourrait être plus grand que Charon (1 300 km de diamètre), le

satellite de Pluton. Son orbite est supérieure en moyenne de 2, 4

milliards de km à celle de Pluton. Il serait de couleur très sombre et

très froid (<< - 200°). Pour mémoire la Lune mesure 3 476 km de

diamètre.

DW 2004

n'est pas une planète, bien qu'elle soit probablement légèrement plus grande que la moitié de la taille de

Pluton, il y a d'autres objets d'une taille semblable qui selon la définition courante,

ne sont pas qualifiés de planète (Cérès avec 986 km de

diamètre, Quaoar 1250

km de diamètre, Varuna 900 km de diamètre et 2002 AW197 aussi 900 km

de diamètre. Ces< 3 derniers sont aussi 3 objets de Kuiper.

Les objets, dont l'orbite est voisine de Pluton, seraient appelés des

"Plutinos" et sont aussi une variété de planétoïdes.

En

regardant en arrière dans leurs archives, les astronomes avaient déjà

photographié le nouvel objet sur des images prises dans 2002. Ces

images antérieures serviront à préciser les paramètres orbitaux. Sur

l'image ci-dessus, en rouge l'orbite de DW 2004. L'orbite en noir, la

plus excentrée est celle de Pluton. Il se trouve à 45 UA soit 7

milliards de km de nous (6 heures- lumière), contre 30 UA pour Pluton

soit 4,5 milliards de km.

Sa

magnitude estimée à 18,5, est similaire à celle Quaoar.

Puisqu'il est loin, les chercheurs en déduisent qu'il est plus grand

que ce dernier.

Les

chercheurs supposent que la plupart des objets de la Ceinture de Kuiper

sont faits à parts égales de roche et glace. Il y a de nombreux produits chimiques qui sont normalement

liquides ou gazeux sur Terre et qui seraient différents types de glace sur 2004

DW, y compris

l'eau, la glace de méthane (glace de gaz naturel), la glace de méthanol (glace d'alcool), la glace d'anhydride carbonique

(neige carbonique), la glace d'oxyde de carbone, etc...

Quaoar: http://www.gps.caltech.edu/~chad/quaoar

Ceinture de Kuiper: http://www.ifa.hawaii.edu/~jewitt/kb.html

Sedna

L'existence du planétoïde Sedna (déesse des océans en Inuit) a été annoncé le

15 mars 2004, soit un mois après 2004 DW, par Mike

Brown (Caltech) qui faisait partie de l'équipe de 2004 DW. Il fut

tellement persuadé d'avoir affaire à un satellite, qu'une vue

d'artiste fut lâchée aux médias qui s'en emparèrent très heureux

d'écrire, comme toujours, des lignes sur une nouvelle Lune.

L'existence du planétoïde Sedna (déesse des océans en Inuit) a été annoncé le

15 mars 2004, soit un mois après 2004 DW, par Mike

Brown (Caltech) qui faisait partie de l'équipe de 2004 DW. Il fut

tellement persuadé d'avoir affaire à un satellite, qu'une vue

d'artiste fut lâchée aux médias qui s'en emparèrent très heureux

d'écrire, comme toujours, des lignes sur une nouvelle Lune.

Ci-contre, tel que Sedna apparaît au

télescope de 48 cm de l'Observatoire de Palomar. Le faible objet attira

l'attention des astronomes grâce à son faible mouvement.

Brown a crû en un satellite à cause de la rotation lente de

Sedna qui semble tourner sur son axe en 40 jours. En comparaison, le

plupart des corps solitaires du Système solaire comme les comètes ou

astéroïdes tournent sur eux-mêmes en quelques heures. Brown et ses

collègues pensent qu'un compagnon obscur est à l'origine de cette

rotation. Pour l'instant rien de tel n'a été découvert. Même avec

les yeux perçants de Hubble, il est impossible de résoudre le disque.

C'est équivalent à essayer de distinguer un ballon de hand ball à 1

500 km. Son diamètre est estimé aux 3/4 de celui de Pluton, soit ~1

600 km. Si cette lenteur se confirme, Sedna serait le 3e corps en

rotation lente après Mercure et Vénus qui soit liées

gravitationnellement au Soleil. Pluton doit sa lente rotation de 6 jours

en raison de son lien gravitationnel avec Charon. le futur télescope

spatial James Webb résoudra peut-être cette énigme.  Ce planétoïde mystérieux est 3 fois plus éloigné de nous que

Pluton. Le Soleil y apparaît comme un petit point distant de 13

milliards de km au plus près, entouré des planètes du Système

solaire. Son orbite très elliptique l'éloigne à 130 milliards de km

(900 fois la distance Terre Soleil). La température ne doit jamais

s'élever au-dessus de - 240°C. Il orbite autour du Soleil en 10 500

ans. Sedna s'approchera au plus près de la Terre dans 72 ans. La

dernière fois où il s'est approché du Soleil, c'était pendant l'ère

glaciaire. La prochaine fois qu'il reviendra, le monde pourrait encore être complètement différent.

Ce planétoïde mystérieux est 3 fois plus éloigné de nous que

Pluton. Le Soleil y apparaît comme un petit point distant de 13

milliards de km au plus près, entouré des planètes du Système

solaire. Son orbite très elliptique l'éloigne à 130 milliards de km

(900 fois la distance Terre Soleil). La température ne doit jamais

s'élever au-dessus de - 240°C. Il orbite autour du Soleil en 10 500

ans. Sedna s'approchera au plus près de la Terre dans 72 ans. La

dernière fois où il s'est approché du Soleil, c'était pendant l'ère

glaciaire. La prochaine fois qu'il reviendra, le monde pourrait encore être complètement différent.

Grâce au télescope

infrarouge Spitzer, son diamètre a été estimée à moins de 1 700 km,

plus petit que Pluton et voisine de 2004 DW. En combinant des données

sures, Brown a évalué la taille entre Pluton et Quaoar.

http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2004/14/images/f/formats/web_print.jpg http://science.nasa.gov/headlines/y2004/images/sedna/discovery.gif

Quaoar

La

première découverte de Quaoar remonte au 4 juin 2002 par le Télescope

Samuel Oschin de 1,2 m sur le Mont

Palomar en Californie du sud. Les

amérindiens de Tongva

ont habité la région de Los Angeles avant l'arrivée des Blancs. Quaoar

vient de la mythologie de leur création.

Mike

Brown (Caltech), Chad

Trujillo (Gemini

Observatory) ont fait état

de cette découverte le 7 octobre 2002 lors du 34eme congrès annuel du département

des sciences planétaires de la Société Astronomique Américaine, qui se

tenait à Birmingham, Alabama. Baptisé 2002 LM 60,

avant d'être nommé

Quaoar pour le commun des mortels, Hubble a mesuré ce monde de glace

qui est à environ 42 AU (6 milliards de km ou 5 heures lumière) et à plus d'un milliard de km de

Pluton. Comme Pluton, Quaoar navigue dans la Ceinture de Kuiper. D'un

diamètre de 1 300 km, soit 40 millisecondes d’arc, Quaoar est la moitié de Pluton.

Sa magnitude est de 18,6. Il

est sur une orbite presque circulaire, dont l'excentricité est

inférieure à 0,04, ce qui signifie que la distance Quaoar-Soleil varie

de 8% sur la totalité de son orbite qui dure 285 années terrestres. Son

inclinaison sur l'écliptique est de 8 degrés, alors que celle de Pluton

est de 20°.

Quaoar

serait constitué, comme la plupart des objets de Kuiper (KBO), d'un

mélange de roches et de glaces diverses (neige carbonique, glace de

méthane, glace de méthanol, etc...). Selon les mesures du télescope

Keck de la glace d'eau serait présente.

Possibilités d'autres découvertes

Les précédents détenteurs du

record étaient le KBO Varuna et un objet appelé 2002 AW197, chacun

mesurant près de 900 kilomètres. Il est très probable qu'il y ait d'autres

planétoïdes plus grands dans la Ceinture de Kuiper. Seulement 15% du

ciel furent observés avant de trouver 2004 DW. Quaoar a aussi été

découvert car il était très gros. Il devrait y avoir 5 fois plus de

planétoïdes de la taille de Pluton ou Charon.

Appellation

L'appellation

est décidée par le Centre des Petites Planètes (MPC) et l'Union

Astronomique Internationale (IAU). Les noms comme Sedna et Quaoar ne

sont pas encore officialisés. Le numéro correspond à l'année de la

découverte (2002 = année 2002). La première lettre est celle de la

quinzaine de l'année de la découverte(A = 1 au 15 janvier). La lettre

suivante est assignée séquentiellement. Ainsi 2004 DW est le 23e

objet découvert lors de la 4e quinzaine de 2004.

Lorsque

les paramètres orbitaux sont mieux connus, un nombre inférieur à 100

000 est attribué. Cérès (astéroïde) qui fut le premier découvert

porte le numéro 1 et Quaoar le numéro 50 000. Après cette

numérotation, le découvreur peut proposer un nom à l'IAU. Il y a bien plus de règles au sujet du nom de l'objet. 2004

DW, par exemple, devra être baptisé du nom d'un dieu des enfers parce

qu'il est sur une orbite proche de Pluton.

caltech

http://today.caltech.edu/

Hubble:

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/14/image/a

Supernova

SN 2004dj

4/09/04

Des astronomes de

l'université de Californie à Berkeley ont braqué le télescope spatiale

Hubble vers la plus brillante et la plus proche supernova de la décennie.

L'explosion a fourni une lumière équivalente à 200 millions de Soleil.

La supernova, appelée SN 2004dj, est si lumineuse

sur l'image de Hubble qu'elle pourrait être facilement confondue avec

une étoile de premier plan dans notre Voie Lactée. Pourtant elle se trouve

à 11 millions d'années-lumière de la Terre en périphérie de la galaxie

NGC 2403, nichée dans un amas d'étoiles massives bleues âgées

seulement de 14 millions d'années? Pour le professeur d'astronomie Alex

Filippenko c'est

une étoile massive jeune d'une masse estimée à 15 masses solaires qui a

explosée. Les étoiles massives vivent beaucoup moins de temps que

notre Soleil. Elles ont plus de carburant à brûler par fusion nucléaire, mais

elles le consomment à une vitesse disproportionnée. Notre Soleil, qui

est une petite étoile, à 10 milliards d'années pour tout consommer. Il

n'est qu'à la moitié de sa vie.

Des observations additionnelles ont déjà montré que nous avons

affaire à une supernova

de type II, résultant de la mort d'une jeune étoile massive riche en

hydrogène. Est-ce une nouvelle SN 1987A ?

Une équipe

d'astronomes conduite par Jesus Maiz du STScI (Space

Telescope Science Institute) a découvert que la supernova faisait partie

d'un amas compact connu sous le nom de Sandage

96, lequel a une masse d'environ 24 000 soleil. L'image de cette région

montre plusieurs amas (les zones bleues) aussi bien que des associations

moins concentrées d'étoiles massives. Le nombre élevé d'étoiles

massives dans NGC 2403 indique un taux élevé de supernovae. Deux autres

supernovae ont observées dans cette galaxie, il y a 50 ans.

Le cataclysme s'est probablement produit quand le noyau central de

l'étoile, se composant de fer, s'est soudainement effondré pour former un objet extrêmement dense appelé une étoile

à neutron. Les couches de gaz environnantes ont rebondi sur le

coeur métallique hyper dense acquérant de l'énergie de la pléthore de

neutrinos (minuscules particules qui n'interagissent pas avec la

matière) qui a pu avoir été libéré, expulsant de ce fait violemment

les couches dans l'espace.

Cette explosion a éjecté dans

l'espace, des éléments chimiques lourds, produits par les réactions nucléaires à l'intérieur de l'étoile. Comme d'autres

supernovae de type II, l'explosion de l'étoile a fourni la matière première

pour de futures générations d'étoiles et de planètes. Les éléments sur

Terre tels que l'oxygène, le calcium, le fer et l'or sont venus, il y a bien longtemps,

de supernovae telle que celle-là.

Cette explosion a éjecté dans

l'espace, des éléments chimiques lourds, produits par les réactions nucléaires à l'intérieur de l'étoile. Comme d'autres

supernovae de type II, l'explosion de l'étoile a fourni la matière première

pour de futures générations d'étoiles et de planètes. Les éléments sur

Terre tels que l'oxygène, le calcium, le fer et l'or sont venus, il y a bien longtemps,

de supernovae telle que celle-là.

Les astronomes continueront à étudier

SN 2004dj au cours des années à venir, avant qu'elle ne disparaisse

lentement de notre regard, afin de mieux comprendre la façon dont certains types

d'étoiles explosent et quels genres d'éléments chimiques sont expulsés dans

l'espace.

L' image composite

(droite) de NGC 2403 et SN 2004dj a été

obtenue par combinaison d'images à travers divers filtres à l'aide de la

caméra de surveillance à champ large de Hubble. Les couleurs ont une

très haute importance en astronomie. Très chaude, les jeunes étoiles

sont bleues. Des étoiles plus anciennes et les zones de poussières très

denses près du centre de la galaxie sont rouges. Les régions de

formations d'étoiles, riches en hydrogène sont roses. La région

centrale d'une galaxie, le bulbe, de fortes concentrations d'étoiles

vieilles est jaune

L'image de gauche représente une petite région de NGC 2403, 2 mois avant

que la supernova se produise. L'image localise l'amas Sandage 96 vu le 8

mai 2004 par le télescope de l'observatoire national de Kitt Peak en

Arizona et la WIYN 0.9 meter mosaic camera. Celle de droite est une

image de la même région vue par le télescope spatial Hubble, prise le

17 août 2004. La lumière de l'explosion surpasse celle de toutes les

étoiles de l'amas.

Credit for ground-based image: WIYN/NOAO/AURA/NSF, T. Rector (University

of Alaska, Anchorage), Z. Levay and L. Frattare (STScI) Credit for Hubble

image: NASA, ESA, A.V. Filippenko (University of California, Berkeley), P.

Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), et al.

http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2004/23/images/b/formats/web_print.jpg

Mystérieux

signal à 1 000 al

3/09/04

Voici un bel exemple d'une mauvaise interprétation des infos

astronomiques par la Presse.

New

Scientist a révélé qu'un

mystérieux signal, pourrait être d'origine extraterrestre.

Or, il n'en est

rien. Le responsable scientifique du SETI@home,

Dan

Werthimer

de l'université de Californie à Berkeley, a

déclaré que les propos de New Scientist sont très exagérés.

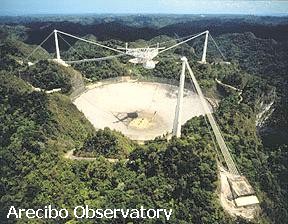

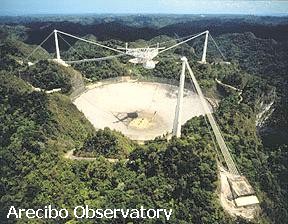

Avec le projet SETI@home,

le

radiotélescope d'Arécibo a

détecté un signal en provenance d'une région du

ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y

aucune étoile apparente dans cette zone.

La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.

Elle a été localisé

sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est

l'élément le plus abondant de l'univers.

a

détecté un signal en provenance d'une région du

ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y

aucune étoile apparente dans cette zone.

La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.

Elle a été localisé

sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est

l'élément le plus abondant de l'univers.

Comme tous les 5 milliards de signaux potentiels, la candidate baptisée SHGb02+14a,

avait un score représentant une probabilité statistique qu'à

l'intérieur il y ait un signal intelligent. Ces résultants l'ont

placé parmi les 200 probables, choisies pour des réobservations qui

eurent lieu en mars 2003, avec le radiotélescope d'Arécibo. De tous ces

candidats SHGb02+14a fut l'un de ceux à suivre les résultats des

courbes. Mais les chances sont très minces. Seul une chance totalement

aléatoire pourrait permettre de voir un signal, parmi les milliards

observés, à 3 occasions différentes, comme ce fut le cas pour SHGb02+14a.

En outre, comme cela fut relaté dans le bulletin du SETI@home

le 17 mai 2004, la dérive rapide de la fréquence (entre 8 et 37 hertz

par seconde) constatée, rend ce candidat improbable. A cause de cette

dérive, explique Werthimer, "si nous avions regardé le ciel même quelques secondes plus tard nous

n'aurions pas trouvé une allumette ". Un signal qui

dérive si rapidement et qui ne peut être entendu que quelques secondes

et à cette fréquence donnée, peut être détecté que par

une chance inimaginable. Inutile de dire, qu'une telle transmission à des

chances pratiquement nulles d'être issue d'une civilisation avancée.

Pour le directeur

du projet SETI@home

David Anderson de l'université de Berkeley, SHGb02+14a

serait un candidat de type inconnu pour un type connu de "mouvement

du barycentre corrigé selon une courbe gaussienne". Une

vraie transmission de ce genre resterait au moins dans une bande de

fréquence étroite et ne dériverait pas comme le fait ce signal.

SETI@home

utilise ses programmes fonctionnant comme économiseur d'écran (screensavers)

sur des millions de PC individuels dans le monde entier, pour filtrer les

signaux captés par le radio télescope d'Arécibo.

Pour

conclure, si cela avait été vrai, ce signal aurait été émis alors qu'en Angleterre se

déroulait la bataille d' Hastings avec Guillaume le conquérant. Si nous

répondions à ce signal, il

arriverait dans 1 000 ans. Pour eux il se sera écoulé 2 000 ans entre

l'émission du signal et la réception de notre réponse. Les discussions

à bâtons rompus avec des extraterrestres est une utopie.

Naturellement pas de démentie dans la Presse, comme d'habitude.

Méfiez-vous des informations à sensation. Avant de les croire, cherchez

la confirmation scientifique et non pas celle de pseudo scientifiques qui

apparaissent trop souvent à la télé.

Voir EXOPLANETES

http://planetary.org/news/2004/seti_signal_0902.html

http://setiathome.ssl.berkeley.edu/

Saturne

et les anneaux en fausse couleur

2/9/04

La sonde spatial Cassini-Huygens a mesuré la température des anneaux de

Saturne avec une précision jamais atteinte. Les anneaux n'ont pas tous la

même température. Cette image en fausses

couleurs montre les différentes températures. Le côté non éclairé

des anneaux passe de 110°K (rouge) à 73°K (bleu). Le vert indique une

température de 90°K. Pour mémoire l'eau gèle à 273°K.

La sonde spatial Cassini-Huygens a mesuré la température des anneaux de

Saturne avec une précision jamais atteinte. Les anneaux n'ont pas tous la

même température. Cette image en fausses

couleurs montre les différentes températures. Le côté non éclairé

des anneaux passe de 110°K (rouge) à 73°K (bleu). Le vert indique une

température de 90°K. Pour mémoire l'eau gèle à 273°K.

Les données prouvent que la région

obscure des anneaux, comme l'anneau externe A (le plus éloigné, à

droite) et l'anneau du milieu B sont plus froids, alors que des sections plus transparentes, comme la

Division Cassini (en rouge juste à l'intérieur de l'anneau de A) ou l'anneau intérieur C (montré

en jaune et rouge), sont plus chaudes. Les scientifiques sont satisfaits

car cela confirme leurs calculs, les parties opaques des anneaux laissent

passer moins de lumière et celles transparentes, plus. Ces résultats montrent également, pour la première fois, que les

différents annelets dans l'anneau de C et la Division de Cassini sont plus

froids que leur entourage, des régions plus transparentes. L'anneau C est

à 110°K et l'anneau B à 73°K.

Ces résultats

longtemps soupçonnés et enfin vérifiés, fournissent de nouvelles

indications sur la composition, la structure et l'épaisseur des anneaux.

Ainsi la teneur en glace (eau) semble plus importante dans les régions

froides, qui en outre sont les moins denses et les moins opaques. par

ailleurs, les astronomes de l'université de Londres ont détecté la

présence, près de l'anneau F, d'un objet de 3 à 4 km de diamètre.

D'autre part un anneau très tenu associé à l'orbite d'Atlas a été

observé.

Ces mesures

furent prises le 1 juillet 2004 juste après l'insertion sur orbite autour

de Saturne. Cassini était si

proche de la planète qu'aucune photo du côté non éclairé des anneaux

ne fut exploitable, par conséquent les données de température furent

tracées sur une image du côté éclairé des anneaux. Saturne est

surexposée donc blanche sur cette image. Encelade est visible en bas de

la photo.

Le spectromètre infrarouge, un de 12 instruments

de Cassini, mesure les émissions infrarouges des atmosphères, des anneaux et des surfaces. Ce spectromètre créera des profils

verticaux de la température et de la composition des gaz pour les atmosphères de Titan et de Saturne. Pendant

la mission de quatre ans, l'instrument recueillera également des

informations sur les propriétés et la composition thermiques des anneaux de

Saturne et de ses satellites.

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/multimedia/pia06425.html

|

Les observations des 2 rovers qui ont atterri

sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura

recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des

chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du

laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars

Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant

le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau

superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande

que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.

Les observations des 2 rovers qui ont atterri

sur Mars, il y a plus de 9 mois, indiqueraient qu'une grande mer ou lac aura

recouvert il y a bien longtemps la zone, selon les nouvelles études des

chercheurs de l'université du Colorado de Boulder. Pour Brian Hynek du

laboratoire de physique atmosphérique et spatiale, les données de Mars

Global Surveyor et Mars Odyssey indiquent maintenant que la région entourant

le site d'atterrissage d'Opportunity a eu probablement une eau

superficielle d'au moins 330 000 kilomètres carrés. Cela rendrait cette mer antique plus grande

que la superficie des grands lacs réunis ou comparable à la mer Baltique.

Des

centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui

pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le

retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9

est attendue au-dessus du Nevada.

Des

centaines voire des milliers d'observateurs seront rassemblés aujourd'hui

pour suivre la capture de Génésis lors d'un rodéo particulier. Le

retour de Génésis sera visible comme 10 à 100 Vénus. Une magnitude de - 9

est attendue au-dessus du Nevada.

a

détecté un signal en provenance d'une région du

ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y

aucune étoile apparente dans cette zone.

La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.

Elle a été localisé

sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est

l'élément le plus abondant de l'univers.

a

détecté un signal en provenance d'une région du

ciel située entre les poissons et le bélier, à 1 000 al de nous. Il n'y

aucune étoile apparente dans cette zone.

La source baptisée SHGb02+14a, aurait émis un signal d'une durée d'une minute.

Elle a été localisé

sur ~ 1, 420 gigahertz, la fréquence de l'hydrogène qui est

l'élément le plus abondant de l'univers.